神社に参拝するとき、鳥居の前での礼儀作法について行事のことはありませんか?「神社 鳥居 礼」と検索してこの記事にたどり着いた方の多くは、正しい参拝方法やマナーを知りたいと思っているでしょう。

鳥居の前でお辞儀をしないと失礼ではなく、またそもそも鳥居のお辞儀はいつから始まるのかといった疑問を持つ方も多い。

参拝の中では、「神社お参りの仕方ない願い事」についての関心も高く、願い事をする際に住所や名前を伝えることが重要か、「神社でのお参りの仕方や願い事」が話題になることもあります。

さらに、「神社での参拝方法やお賽銭」「神社での参拝方法 鈴の作法」など、正しい手順やマナーも覚えておきたいところです。

この記事では、神社での鳥居の礼儀作法から始まり、正しい参拝方法や注意点までを徹底的にわかりやすく解説します。

-

鳥居の前で礼をする意味とその由来

-

鳥居をくぐる際と帰るときの正しい作法

-

忌中や喪中に鳥居をくぐることの注意点

-

神社での参拝手順と願い事の伝え方

神社の鳥居で礼をする意味と作法

黒猫

黒猫参拝客によって違うから正解はあるのかな?

頭下げとけば大丈夫ぐらいに思ってた。。。

-

-

鳥居でお辞儀する習慣はいつから?

-

-

-

鳥居でお辞儀をしないのはマナーですか?

-

-

-

忌中は神社の鳥居をくぐってはいけない?

-

-

-

帰るときの鳥居のくぐり方と礼の仕方

-

-

-

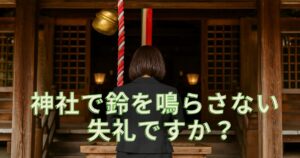

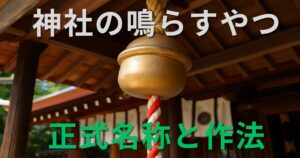

鈴は守るべき?参拝時の正しい作法とは

-

お辞儀する習慣はいつから?

鳥居でお辞儀をするは、古いから神社参拝の礼儀として根付いていました。

本来、神社は神様が鎮まる神聖な場所であり、鳥居はその入口にあたります。現代で言えば、目上の人の家を訪れる際に玄関で挨拶をするようなものです。鳥居の前でお辞儀をするのは、これから神様のもとへお邪魔します、という念の表れです。

このような作法は、江戸以降における庶民の間で広まり、明治時代には神社参拝の基本的な礼儀として定着したと考えられています。

現在でも、鳥居の前で一礼をする行為は「一揖(いちゆう)」と呼ばれ、正式なマナーの一つとして紹介されています。

なるほど、鳥居でのお辞儀は神様への挨拶であると同時に、自分の気持ちを受け止め大切な会見でもあるのです。

お辞儀をしないのはマナーですか?

ただし、神社参拝における基本的な礼儀の一つとして認識されており、行われないことは「丁寧以上に見切れる」と認められる可能性があります。

神社の鳥居は、日常の世界と神聖な神域との境界を示すものです。 その前で軽く一礼をするのは、神様への態度を表すとともに、これから心を正して参拝しますという意味を持ちます。

特に外国人観光客や神社に訪れる人のない人にとっては、お辞儀の習慣そのものが未知のものです。

この礼には「神様の前では慎みを持って行動しましょう」という無言の教えが込められているとも言えます。 鳥居をくぐる前の一礼は、神様に対する配慮を形にする大切な瞬間です。

結果として、お辞儀をしないことが絶対的に悪いわけではありませんが、より丁寧で心ある習慣を心がけたいのであれば、鳥居の前での一礼は欠かさないようにしたいものです。

忌中は鳥居をくぐってはいけない?

神道では「死」は穢れ(けがれ)と捉えられており、忌中の人はその穢れを身に着けている状態にあると考えられます。 そのため、神様が鎮まる神社という神聖な場所に足を踏み入れるのはふさわしくない考え方が根本にあります。

具体的には、先人が去ってから50日間を「忌中」と呼び、この期間中は神社への参拝は迷惑のが一般的です。 鳥居をくぐるという行為自体が神域への一歩となるため、「鳥居をくぐらなければ大丈夫」という考え方は大事です。

いえ、地域や家のしきたりによって対応が異なる場合もあります。 どうしても参拝を希望する場合は、事前に神社に相談して、お祓いを受けるなどの対応をとることも検討できます。

穢れを神域に持ち込まないという配慮は、神様への配慮を表す行動の一つです。忌中の間は慎みを持って過ごし、五十日祭を終えて順次参拝することをおすすめします。

帰るときのくぐり方と礼の仕方

神社から帰るときも、鳥居をくぐる際の作法があります。行きと同様に、帰るときも丁寧な所作で神様に配慮を示すことが大切です。

まず、帰りでは鳥居をそのまま通り抜けるのではなく、一度遠慮しましょう。 そして鳥居をくぐったあと、社殿の方に向かって直り、軽く一礼します。 この一礼は「ありがとうございました」「お邪魔しました」という気持ちを表すものです。 角度は15度ほどの浅いお辞儀ではありません。

また、鳥居をくぐる位置にも配慮が必要です。 鳥居の中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様が通る道とされています。 通行の際は中央を避け、左右どちらの端を歩くのが先にされています。

さらに、境内で参拝を終えてから帰る際の歩き方にも注意が必要です。 参道では中央を避け、帰る人は社殿から見て(参拝者にとっては正しい)を歩くのが丁寧な作法とされています。

このように、帰るときも神様に対する感謝の気持ちを持ちつつ、静かに神域を後にすることが求められます。

鈴は守るべき?参拝時の正しい作法とは

参拝時に「鈴」は、ただの装飾ではありません。 実際には、鈴を忘れることにも大切な意味があります。

鈴の音には「邪気を流す力」や「場を清める意味」があるとされており、参拝者自身を祓い清め、神様に自分の存在を知らせるという意味が込められています。そのため、参拝の流れの中で鈴を認める行為は、必要な行為一つとされています。

鈴を鳴らすタイミングは、お賽銭を入れる前ではなく「お賽銭を入れた後」が一般的です。

混雑時に鈴を鳴らさない人もいますが、どうしても鳴らさなければという決まりはありません。 鈴が設置されていない神社もありますし、音を立てずに静かに心を整えて祈るという考え方も尊重されています。

鈴を無視することも参拝を丁寧に行うための一助です。

神社の鳥居で礼を大切にしたい理由

-

神社の鳥居での礼を大切にしたい理由

-

お賽銭の正しい入れ方とお知らせ

-

鈴と賽銭、どちらを先に行うのが正解ですか?

-

願い事の伝え方|正しい神社での参拝方法

-

神社でしてはいけない願い事とは?

-

願い事をする際に住所や名前は必要ですか?

-

鳥居での礼が表す神様への注意とは

礼儀正しくありたいね

しっかり身に付けておくよ

お賽銭の正しい入れ方とお知らせ

ただ「願いが叶いますように」とお金を投げ入れるだけではなく、その背景にある意味や手順をしっかりと守ることが大切です。

まず、賽銭箱の前では静かに静かに、軽く会釈をしてからお賽銭を入れます。このとき、一応音を立てて投げ入れるのは避けましょう。 丁寧に手を添えて静かに入れることで、神様への配慮がございます。

お知らせしておきたい点として、賽銭は神様に「物を買うためのお金」ではありません。願い事をする前に、自分の感謝の気持ちや祈りを受け入れる手段として、慎ましい心で大切にするものです。

また、賽銭は「初穂料(はつほりょう)」という言葉の由来から、かつて人々が収穫の一部を神に大切にしていたことに意義がある。現代ではお金という形に意外に、本質は「感謝と報告」なのです。

鈴と賽銭、どちらを先に行うのが正解ですか?

神社での参拝には一定の流れがありますが、鈴を待つタイミングについては意外と迷いやすいポイントです。 賽銭と鈴のどちらが先かという疑問に対しては、一般的には「賽銭が先、鈴が後」が基本の予定とされています。

その理由は、まず神様に感謝のしるしとお待ちしておりますので、次に鈴を待つことで神様に自分の存在を知らせるからです。 鈴の音は参拝者の心身を清めるとともに、神様への「そこで」の意味があります。

つまり、参拝の流れとしては「会釈 → お賽銭 → 鈴 → 二拝二拍手一」 拝が標準的な態度となります。

また、迷惑時や鈴が鳴らない場合には無理に我慢する必要はありません。 最も大切なのは、神様に対して丁寧な気持ちで向き合うことです。

願い事の伝え方|正しい神社での参拝方法

神社での願い事は、ただ心の中で願うだけではなく、段階を踏んで丁寧に伝えることが大切です。

まず、神前に立つ前に軽い会釈をし、賽銭を払って鈴を鳴らします。 これは神様に対する挨拶と、自分の存在を知らせる意味があります。

流れ方の基本は「自己紹介→感謝→願い事」です。 最初に自分の名前と住所、必要であれば伝えるまで伝えてよい神様。

次に、日々の感謝の気持ちを忘れずに伝えましょう。

最後に願い事を伝える際は、とにかく具体的にすることが大切です。例えば「仕事がうまくいきますように」よりも、「〇月のプレゼンが成功するよう力を貸してください」と明確に願いほうが気持ちも整理されます。

神社は本来、感謝を伝える場でもあります。願いごとをする際も、祈りの中に誠意と大切にすることが、正しい参拝につながります。

参拝の作法(鳥居から手水舎~参道~参拝まで)

神青協チャンネル (神道青年全国協議会)より引用

神社でしてはいけない願い事とは?

神社では基本的にどのような願い事も自由ですが、内容によっては「ふさわしくない」とされるものもあります。 特に他人の不幸を願うような内容や、私利私欲だけを目的とした願いは避けるべきです。

神道では、神様は人間の努力を見守り、支えてくれる存在と考えられています。

また、「あの人が失敗しますように」や「ライバルが辞めますように」のように、誰かを貶めるような祈りは、神聖な場で口に必ず必要です。神社は感謝と祈りの場であり、誰かを陥れるための場所ではありません。

自分の目標や家族の健康、安全など、前向きで善意のこもった願いを伝えることが、正しい参拝につながります。

願い事をする際に住所や名前は必要ですか?

神社で願い事をするとき、自分の名前や住所を伝えるのは丁寧な行動一つです。 これは、神様に「誰が望んでいるのか」を明確に伝えることで、より誠意が伝わると考えられているからです。

これにより、願いが特定の人物からのものだと認識されやすくなり、祈願の意味が頭に浮かびます。

また、初めて訪れる神社であればなおさら、神様にとっては「初対面」となります。自己紹介から始めるのは、礼儀としても自然な流れです。

ただし、形式的にはあまり必要はありません。 大切なのは、心からの願いをとりあえずな気持ちで伝えることです。

鳥居での礼が表す神様への注意とは

それは、これから神様のもとへ入るという「心の切り替え」と、「留意を形にする所作」としての注意喚起でもあります。

神社の鳥居は、神聖な空間と俗世を選んで結界の役割を持っています。 そこをくぐる前に一礼することは、日常の気持ちをゆっくりリセットし、清らかな心で神域に入ると言う宣言でもあるのです。

また、お辞儀という行動自体が「神様に礼がないように」という注意喚起になっています。 参拝の目的は感謝や祈願であっても、その前に心の準備が整っていなければ、意味を持ち得ないという考え方です。

神社の鳥居で礼の意味と正しい参拝マナーのまとめ

-

鳥居での礼は神様への留意を表す基本作法である

-

鳥居でのお辞儀は江戸時代から庶民に広まった礼儀である

-

「一揖(いちゆう)」は鳥居の前での正式な挨拶行為である

-

お辞儀をしないのは失礼と受け取られる可能性がある

-

忌中は穢れを理由に鳥居をくぐらないのが一般的である

-

鳥居を通る際は中央を避け、端を歩くのがやってくる

-

帰るときは鳥居を出たあとに神殿へ一礼するのが丁寧である

-

鈴は訪問者を清め、神様に祈願の準備を伝える役割がある

-

鈴を飾るのはお賽銭を払った後が基本とされている

-

お賽銭は願いの対価ではなく感謝を示す行為である

-

願い事は自己紹介→感謝→祈願の順で伝えるのが基本である

-

神社では私利私欲や他人の不幸を願う内容は慎むべきである

-

名前や住所を伝えることで願いの前進さが高まる

-

鳥居の礼は心を整え、神域への気持ちの切り替えとなる

-

丁寧な礼儀を意識することで神様と心得

自然にできるようになりたいね

礼をすることで心を整える

なんかグっときた