神社にお参りに行ったとき、多くの人が最初に目にするのが「ガラガラ」と鳴るあの鈴ではないでしょうか。

一般的に神社にあるガラガラは「本坪鈴(ほんつぼすず)」

神社の鈴の紐の名前は「鈴緒(すずお)」です。

また、「鈴はどうやって鳴らすのが正解なの?」という疑問もあるでしょう。

一応、すべての神社に鈴があるわけではありません。中には鈴鳴らさない神社も存在します。

最近では、神社で感じた音を自宅でも感じたいと願う人も多く、鈴販売を探す人もいます。

さらに、「神社で叩くやつは何ですか?」という素朴な疑問に対しても応えていきます。

この記事では、神社の「鳴らすやつ」について、名前や使い方、意味などを分かりやすくまとめています。 初めて知ることも多いかもしれませんが、一つ一つ丁寧に解説していますので、ぜひ最後まで読み進めて、より深い参拝の知識とまずは身につけてください

神社の鳴らすやつの名前と役割とは

- 神社にあるガラガラの正式名称

- 本坪鈴とはどんな鈴なのか

- 神社の鈴緒の意味と役割

- 神社の鈴の鳴らし方と作法

黒猫

黒猫鳴らすタイミングもよくわからないよね

鳴らす強さもわからないよね

ガッシャンガッシャンはダメそうだけど。。。

ガラガラの正式名称

神社でお参りの際には「ガラガラ」は、正式には「本坪鈴(ほんつぼすず)」と呼ばれます。これは多くの神社で、賽銭箱の上に吊るされている大きな鈴のことを訪ねます。

この名前を知らない方も多いですが、実は本坪鈴には重要な意味があります。

例、訪問者が神前に立ち、本坪鈴を振って音を記念することで、神様に対して自分の訪問を知らせる瞬間、心身を清める意味を持ちます。

一応、構造は金属製の球状の鈴で、内部には玉が入っており、麻縄や布を振ることで「ガラガラ」とした独特の鳴り響きます。これが通称「ガラガラ」の正体というわけです。

本坪鈴とはどんな鈴なのか

本坪鈴(ほんつぼすず)は、神社で参拝目立つための大型の鈴です。お賽銭箱の上に吊られている「ガラガラ」と呼ばれるものが、実はこの本坪鈴にあたります。

この鈴は、主に銅や真鍮でできており、内部に玉が入っていることで、独特の響きが生まれます。その音は、澄みながらも力強く、場を清める効果があると信じられてきました。

例、拝殿の正面に立って、鈴緒(すずお)を軽く振って本坪鈴を忘れて、「これからお伺いします」という気持ちを神様に届けることができます。

ただし、どの神社にも本坪鈴があるわけではない。

おそらく背景を知ることで、神社の「ガラガラ」にも深い意味があることが見えてきます。

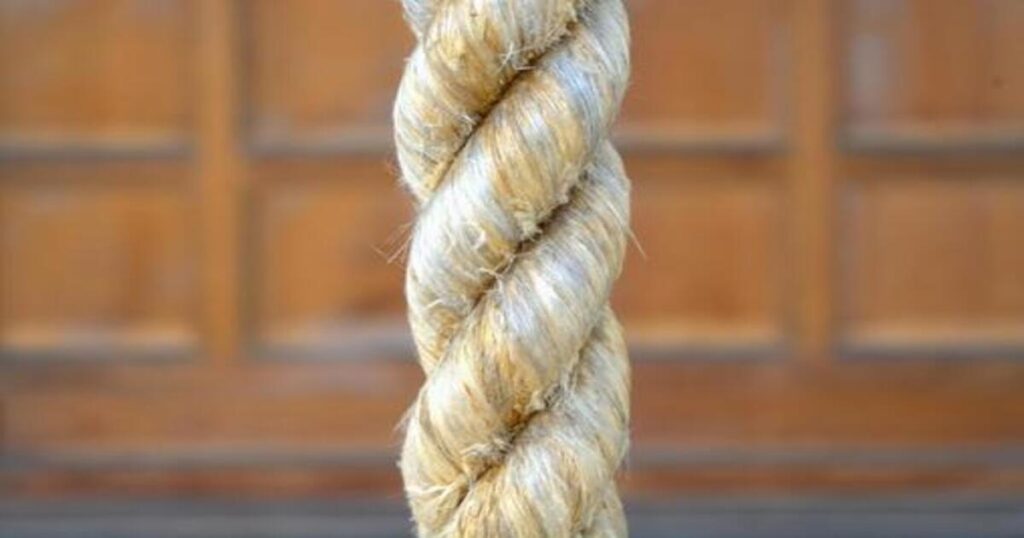

鈴緒の意味と役割

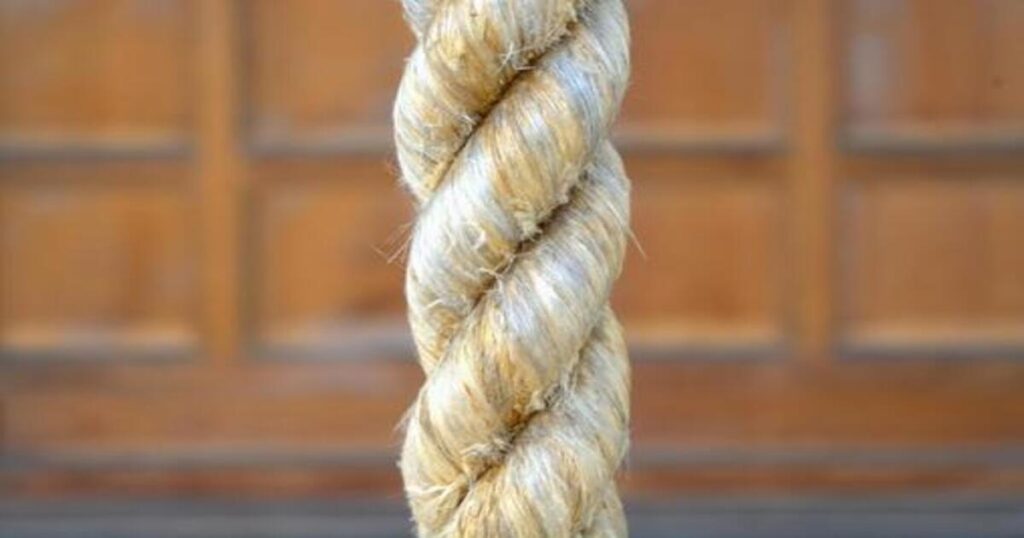

神社でとても太くて立派な縄、それが「鈴緒(すずお)」です。これは本坪鈴を記念のための紐であり、訪問者が最初に手にできる神聖な道具でもあります。

鈴緒という名前には、「緒=つながり」という意味が込められています。古くから、「命の緒」「魂の緒」といった言葉が使われるように、神様と人との間を結ぶ「架け橋」のような存在として考えられてきました。

例えば、鈴緒は麻や布を撚って螺旋状に作られ、これは天地をつなぐ象徴とも言われます。

そのため、力まかせに振るのではなく、心を込めて、静かに揺らぐようにのが理想的です。

このように、鈴緒は紐ではなく、神聖な空間と私たちを繋ぐ重要な役割を担っています。

鈴の鳴らし方と作法

神社での鈴の鳴らし方には、特別なルールがあるわけではありませんが、丁寧に心を込めて行うことが大切です。鈴を知る意味を知ることで、参拝そのものがより深いものになります。

まず、拝殿の前ついでにしたら、鈴緒を手に取って軽い揺れ、本坪鈴を鳴らします。このとき、力を入れて何度も大きく振る必要はありません。

例えば、多くの神社では「二礼二賞一礼」の作法が推奨されていますが、その前に鈴を記念することで、心の準備を整えるという意味もあります。

ただし、すべての神社で鈴を鳴らしてよいとは限りません。中には本坪鈴が設置されていなかったり、「鈴を鳴らしたら静かに参拝してください」と案内がある場合もあります。そのようなときは、指示に従って静かに祈りましょう。

また、鈴緒は多くの人が触れる場所ですので、清潔に扱い、丁寧な動作を心がけるのもマナーのひとつです。

このように、鈴の鳴らし方には「こうしなければいけない」という決断はありませんが、静かな心と丁寧な気持ちであり得ることが何より大切だと思います。

三重県神社庁:公式チャンネル より引用

神社の鳴らすやつを正しく知るために

- 鈴が鳴らない神社の理由

- 神社の鈴を販売されている場所や価格帯

- 神社で叩くやつは何ですか?の答え

- 神楽鈴との違いと共通点

- 正しい参拝方法

賽銭箱しかない神社もあるよね

吊るしてなくて、置いてあるタイプもあるね

鳴らない神社の理由

神社によっては、本坪鈴が設置されておらず、鈴の音を聞くことができない場所もあります。

まず、鈴がない神社の多くは、非常に神聖な場とされていることが特徴です。

例、福岡県にある太宰府天満宮はその代表的な例です。 ここには本坪鈴が見当たりません。 学問の神様である菅原道真公の霊を祀る場として、元からきれいな空気が漂っているため、鈴の音による祓いは不要とされているのです。

また、神社のご祭神や由緒によっても違いがあります。音や動作を好まないとされる神様が祀られている場合、とりあえず鈴を置かないという判断が行われることもあります。

特に古い神社では、最近のような拝殿スタイルがないため、物理的に鈴を吊るす場所がないこともあります

このように、鈴がないから参拝が不完全になるわけではありません。 なお、静けさの中で手を合わせることで、より深く神様と向き合う時間になることもあるのです。

鈴を販売されている場所や価格帯

神社で使われている鈴を「自宅でも飾りたい」「お守り代わりに持ちたい」と思ったことはありませんか?

まず最も身近なものが、お守りや縁起物として授与されている小型の鈴です。

次に、本坪鈴に近い中型〜大型の鈴を求めます神具店や専門の通販サイトでの例、直径5cm〜10cm程度の本坪鈴であれば、およそ3,000円〜10,000円前後で販売されております。2万円以上する。

ついでに、これらの鈴は神具としての意味合いが強いため、宗教的な配慮が必要です。

このように、神社の鈴は目的や予算に応じて様々な形で手に入れることができます。

叩くやつは何ですか?の答え

神社で「叩くやつって何?」と疑問に思った方は少ないだろう。 多くの人が悩むのは、拝殿の前で音を立てる「鈴」や「板」、あるいは太鼓のようなものかもしれない。 実際のところ、神社で叩かれるものはいくつかあるが、状況によって意味や使い方が違う。

まず最も一般的なのが「本坪鈴(ほんつぼすず)」です。

今度は、祭事やな儀式の場面では、「神楽鈴(かずず)」や「太鼓(たいこ)」が使われることもあります。

また、あまり知られていないが、一部の神社では「拍子木(ひょうしぎ)」と呼ばれる木の板を打ち鳴らして参拝を開始することもあります。

このように、「神社で叩くやつ」と一言で言っても、その正体は鈴だったり、太鼓だったり、拍子木だったり色々あります。

神楽鈴との違いと共通点

神社で使われる鈴には種類があり、その中でも「本坪鈴(ほんつぼすず)」と「神楽鈴(かぐらすず)」は見た目も使い方も違います。 ただ、そこには共通する意味も存在しており、それぞれの役割を知っていることで理解がございます。

まず違いとして最も大きいのは設置場所と用途です。

必ず神楽鈴は、巫女(みこ)が神楽舞を奉納する際に手に持って記念鈴です

ただし、この2つには明確な共通点もあります。どちらも音によって空間を清め、神の存在を感じさせる道具であること

例、神楽鈴の使用シーンでは、舞とともに音を響かせることで神様を慰め、喜ばせるという意味があります。 本坪鈴は、参拝者が神様に向き合う前に自らを清める手段として音を鳴らします。の役

このように、神楽鈴と本坪鈴は形も使い方も違いますが、「清め」「つながり」「祈り」という共通のテーマが込められた神具です。それぞれの背景を知ることで、神社での時間はさらに意義深いものになるかも知れません。

正しい参拝方法

神社に行ったとき、「これで合っているのかな?」と不安になる人は意外と多いものです。

まず、鳥居をくぐる前には軽い一礼をします。 これは、これから神様の領域に入ることを意味しており、訪問のご挨拶のようなものです。 その後、参道を歩くときは真ん中を避け、左右のどちらかに寄って歩くのが先とされています。

次に、手水舎(てみずや)で手と口を清めます。 ひしゃくを使って、最初に左手、次に右手を洗い、左手に水を受けて口をすすぎます。 最後にひしゃくの柄(持ち手)を洗って元の位置に戻ります。 この一連の流れは、自分の心を整える。

拝殿に到着したら、お賽銭を静かに払い、本坪鈴がある場合は鈴緒を軽く揺らして鈴を鳴らします。 そして「二礼二驚一礼(にれいにはくしゅいちれい)」が基本の拝礼作法です。

ただし、神社によって心の回数や細かい作法が異なる場合もあります。境内に案内板があるときは、そこにいると

このように、基本を押さえておけば、神様に失礼なく気持ちを届けることができます。

神社の鳴らすやつに関する基本知識まとめ

- 神社で鳴らすやつの正式名称は本坪鈴という

- ガラガラと呼ばれるのは本坪鈴の俗称である

- 本坪鈴は金属製の球状で中に玉が入っている

- 鳴らすことに参拝者の心身を清める意味がある

- 鈴の音は神様への合図と場の浄化を担っている

- 鈴を開くための紐は鈴緒と呼ばれる

- 鈴緒には神と繋ぐ人という意味が込められている

- 麻や布を撚って作られた螺旋状の紐が一般的である

- 鈴の鳴らし方には明確なルールはないが丁寧さが求めら

- 神社によっては鈴が設置されていない

- 鈴がない神社は元々場が清められているとされる

- 小型の鈴は授与品として神社で手に入れることができる

- 本格的な本坪鈴は神具

- 神社で叩かれるものには鈴のほか太鼓や拍子木も含まれる

- 神楽鈴は巫女が神楽舞で儀式用の鈴

使うタイミングより、心を込めることが大切だね

よくわからいから触るのが怖かったけど、次から心を込めて行うよ