東京都内には数多くの神社が存在していますが、その中には「神社本庁に属さない神社」も一定数存在します。この記事では、「神社本庁に属さない神社 一覧 東京」と検索している方に向けて、東京都内の独立系神社の特徴や背景をわかりやすく解説していきます。

まず、神社本庁と神社庁の違いや、組織図の構造を理解することで、非所属神社がどのような立場にあるのかが見えてきます。中には、神社本庁からの離脱により発生するデメリットを乗り越え、独自の運営を続けている神社もあります。

また、東京の3大神社と呼ばれる明治神宮・靖国神社・日枝神社についても取り上げながら、所属の有無や信仰的な影響についても触れていきます。

さらに、東京都だけでなく、神社本庁に属さない神社が存在する愛知県・神奈川県・埼玉県・京都府・広島県の事例も紹介し、地域ごとの違いや背景を比較していきます。神社庁に所属しない神社は?という疑問をお持ちの方にも、実際の運営体制や参拝のポイントを知る手がかりとなるでしょう。

本記事を通じて、神社本庁に属さない神社の多様性や、それぞれの神社が担う地域信仰の重要性について、理解を深めていただければ幸いです。

-

東京都内で神社本庁に属していない神社の存在と特徴

-

神社本庁と神社庁の組織的な違いや役割

-

神社本庁を離脱した場合の影響やデメリット

-

他県の非所属神社との比較から見える東京の特色

神社本庁に属さない神社一覧【東京編】

神社庁と神社本庁の違いとは

神社本庁と神社庁の組織図を解説

神社本庁を離脱するデメリットとは

東京の3大神社はどこですか?

神社庁に所属しない神社は?

黒猫

黒猫このYouTube面白いよ

現役の神主ならではで

適当なこと言えないから説得力があるね

【保存版】勘違?全国の神社の元締め?「神社本庁」ってなに?

宮崎神社の神主はるちゃんねる

神社庁と神社本庁の違いとは

神社庁と神社本庁は、どちらも神社に関する行政や運営を担う組織ですが、役割や位置づけが異なります。混同されやすいものの、機能は明確に分かれています。

まず、神社本庁は全国にある神社を包括する中央組織で、東京都渋谷区に本部を構えています。この本庁は、神職の人事管理や神社の教義・祭祀の指導、また神社の共通的な運営方針を定めるなど、全国レベルでの管理を行う存在です。

一方で、神社庁とは、各都道府県ごとに設置されている地方組織です。神社本庁のもとで、それぞれの地域に属する神社を管理し、地域ごとの祭事の支援や神職の研修、地元との調整など、より実務的で地域に根ざした活動を行っています。

つまり、神社本庁が“中央司令部”のような役割であるのに対し、神社庁は“地方支部”のような存在です。どちらも神社の運営に欠かせない組織ですが、担っている範囲と責任には明確な違いがあります。

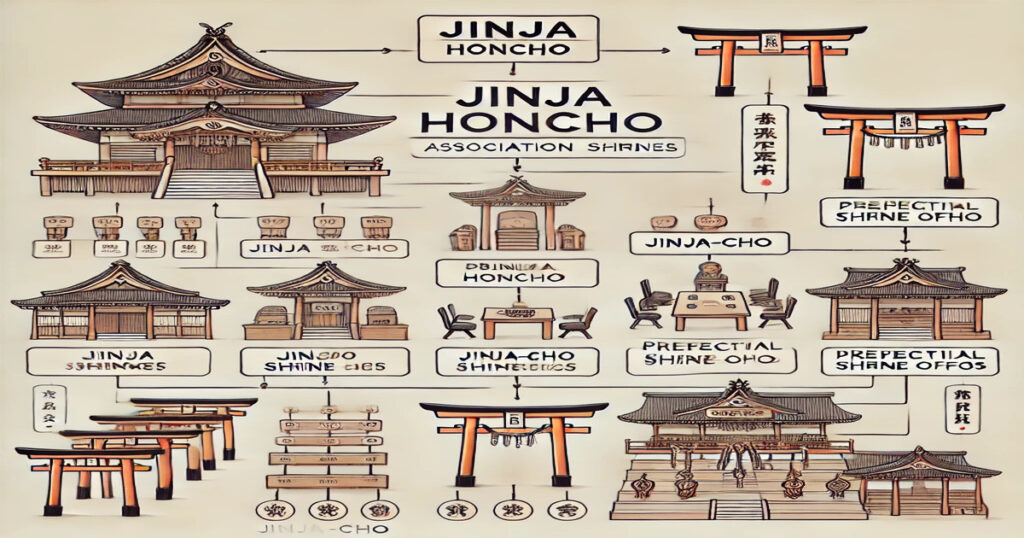

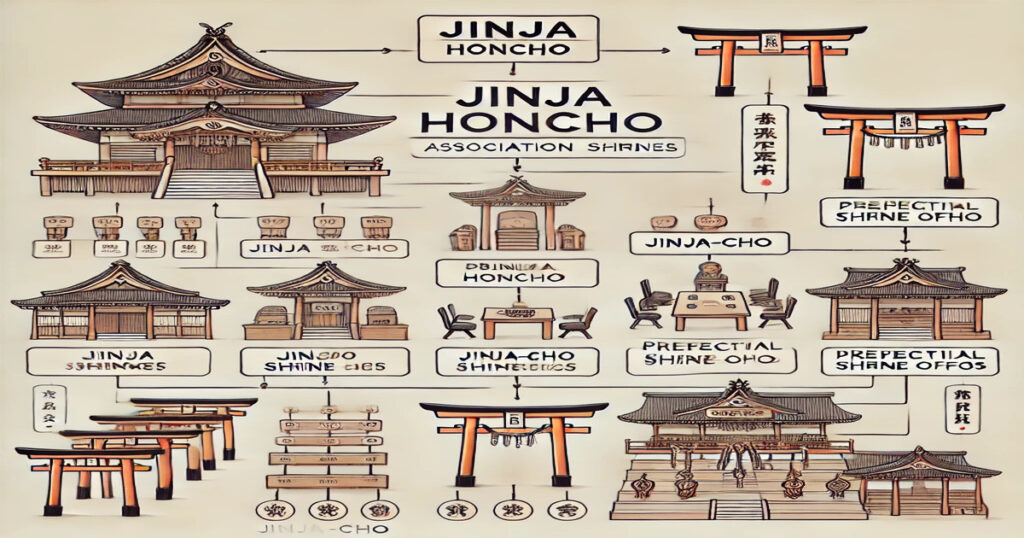

神社本庁と神社庁の組織図を解説

神社本庁と神社庁の関係性を理解するには、その組織構造を把握することが役立ちます。ここでは、両者の組織図のイメージを解説します。

神社本庁は、最高意思決定機関である「評議員会」や実務を担う「理事会」、そのもとで実際に運営を行う「事務局」などで構成されています。評議員会は、全国の神社を代表する評議員たちで構成され、重要な方針や人事を決定します。理事会はその方針に基づき、より具体的な運営を行います。

そして、この神社本庁の下部組織にあたるのが「都道府県神社庁」です。神社庁は各都道府県単位で設置されており、地域内の神社を支援・統括する役割を担います。神社庁にも、庁長(トップ)や事務局があり、地域の神職や信者と密に関わりながら、地域祭事の調整や神職の推薦・研修などを行います。

このように、神社本庁が全国統括の母体であり、神社庁が地方運営の実務担当という階層構造になっています。それぞれが異なる役割を持ちつつも、相互に連携しながら神社全体の運営を支えています。

神社本庁を離脱するデメリットとは

神社が神社本庁を離脱する場合、いくつかのデメリットが生じる可能性があります。最近では、神社本庁と距離を置く動きも見られますが、その判断には慎重な検討が求められます。

まず考えられるのは、神職の人事や研修に関するサポートが受けられなくなることです。神社本庁に属していれば、神職の任命や異動、研修制度などが整備されており、運営上の安定が得られます。しかし離脱後は、それらを独自で行わなければならず、人材確保や育成に課題が生じやすくなります。

また、神社本庁の名簿から外れることで、全国の神社ネットワークからも距離が生じます。これにより、広報面や信頼性に影響が出ることもあります。参拝者から「正式な神社ではないのでは」といった誤解を受けることもあるため、信仰面にも少なからず影響を与える可能性があります。

さらに、神社庁からの支援も受けられなくなる場合があるため、地域の神社同士の連携や行事への参加が難しくなることも考えられます。

このような理由から、神社本庁の離脱は単なる独立というよりも、多くの責任と判断を自ら背負うことを意味します。長期的な視点での計画と地域の理解が不可欠です。

東京の3大神社はどこですか?

東京都内で「三大神社」として知られているのは、明治神宮、靖国神社、日枝神社の3社です。これらは規模や歴史、文化的影響などの点で広く認知されており、初詣や観光の名所としても人気があります。

まず、明治神宮は渋谷区に鎮座し、明治天皇と昭憲皇太后を祀っています。広大な森に囲まれ、参拝者数は日本国内でもトップクラスです。正月三が日には毎年300万人以上が訪れることでも知られています。

次に靖国神社は、千代田区に位置し、明治以降の戦没者を祀る神社です。国家とのつながりが強く、歴史的背景も含めて国内外から注目される神社でもあります。春と秋には桜や菊の名所としても賑わいを見せます。

最後に日枝神社は永田町にあり、江戸時代から徳川家の守護神として崇敬されてきました。現在でも商売繁盛や出世運にご利益があるとされ、政財界をはじめ多くの参拝者が訪れます。

これら三社はそれぞれ異なる由来と役割を持ちつつ、東京の信仰文化の中心を担っている存在です。観光や歴史の観点からも一度は訪れておきたい神社と言えるでしょう。

神社庁に所属しない神社は?

神社庁に所属していない神社とは、全国の神社を統括する神社本庁およびその地方組織である神社庁に加盟していない独立系の神社を指します。このような神社は、運営方針や教義の違いなど、さまざまな理由で独自の立場を選んでいます。

例えば、東京都内で有名な神社の一つである「東京大神宮」は、神社本庁に所属していない神社として知られています。縁結びで有名なこの神社は、独自の方針で活動しており、神社本庁の規則に縛られずに自由な運営を行っています。

他にも、全国には規模の大小にかかわらず、神社本庁や神社庁に属さず独立して運営されている神社が点在しています。これらの神社は、戦後の宗教法人制度や神職の人事制度に異議を唱えるケース、あるいは本庁からの距離感を保ちたいと考える神職によって設立または離脱された背景があります。

ただし、神社庁に属していないからといって信仰の価値が低くなるわけではありません。それぞれの神社が持つ由緒や地域との関係性に根ざした活動が行われているため、参拝に際してはその背景にも目を向けてみると良いでしょう。

神社本庁に属さない神社 一覧 東京以外の地域

神社本庁に属さない神社 愛知県

神社本庁に属さない神社 神奈川

神社本庁に属さない神社 埼玉

神社本庁に属さない神社 京都

神社本庁に属さない神社 広島

他県の事例から見る東京の特徴

非所属神社の今後の動きとは?

大きくて有名な神社が多いね

信仰や運営だけでなく経済的な理由もありそうだね

愛知県

愛知県にも、神社本庁に属さず独立して活動を行っている神社がいくつか存在します。その中でも比較的知られているのが「熱田神宮 東門社(ひがしもんしゃ)」です。

この神社は、本来の熱田神宮の管理外であるにも関わらず「熱田」の名を持ち、地域の信仰対象として続いてきました。正式な関係がないことから、神社本庁にも属しておらず、地域密着型の運営が行われています。

また、愛知県では戦後の宗教法人制度改革を背景に、独立の道を選んだ小規模な神社も点在しています。これらの神社は、地元住民が管理・運営していることが多く、伝統を守りつつも柔軟な姿勢で活動している点が特徴です。

訪れる際は、事前に情報を確認することで、それぞれの神社の背景や個性をより深く知ることができます。

神奈川

神奈川県においても、神社本庁に属していない神社がいくつかあります。その一例が「箱根神社元宮(もとみや)」です。

元宮は、現在の箱根神社のルーツとされる霊場であり、場所は駒ヶ岳の山頂にあります。こちらは観光地としての知名度もありますが、運営上は独立性が高く、神社本庁とは距離を置いていることで知られています。

他にも、川崎市内には地域の古社でありながら本庁に属していない神社が点在しています。こうした神社は、時代の流れや神職の意向によって独立性を保っている場合が多く、自治的に運営されています。

一般的な神社とは異なる形式や儀式を行っていることもあり、参拝時にはその特色に注目してみると、より理解が深まります。

埼玉

埼玉県には、独立系の神社が複数あります。中でも比較的知られているのが「鷲宮神社」です。アニメ作品との関連で話題となったこの神社ですが、実は神社本庁には属していません。

鷲宮神社は、古くから関東地方の中で重要な神社の一つとされ、地元では「関東最古の大社」とも呼ばれています。その由緒ある歴史や独自の祭祀形態により、本庁からの独立性を維持している点が特徴です。

他にも、春日部市や秩父市内など、地域に根ざした運営をしている神社の中には、神社本庁に加盟していない例が存在します。これらは本庁の制度に依存せず、地域の信仰を第一に考えて活動しているのが共通点です。

独立系の神社を訪れる際は、一般的な参拝マナーに加えて、それぞれの神社が持つ独自の信仰スタイルにも敬意を払うことが大切です。

京都

京都には、伝統や格式の高い神社が多く存在する一方で、神社本庁に属さず独立した立場をとっている神社もあります。その代表例として挙げられるのが「伏見稲荷大社」です。

伏見稲荷大社は全国に3万社以上ある稲荷神社の総本宮でありながら、神社本庁には属していません。これは、戦後の宗教法人制度の整備に際して、宗教法人として独自の道を選んだためです。長い歴史と強い信仰基盤を背景に、自立した運営体制を築いています。

このような神社では、本庁に従属しない分、祭祀や運営の自由度が高く、独自の伝統や方針に基づいた活動が可能です。その一方で、本庁の支援や制度的な枠組みを受けられないため、すべてを自力で維持・管理する責任も伴います。

京都には他にも、地元に密着した独立系の神社がいくつかあり、観光とは別に地域文化としての神社の姿を見ることができます。

広島

広島県でも、神社本庁に属していない神社が存在します。その中で注目されるのが「厳島神社」です。ただし、厳島神社については本庁との関係に関して様々な議論があるため、ここでは他の例に目を向けます。

たとえば、広島市内にある一部の小規模な神社では、神職の後継者問題や運営方針の違いなどを背景に、本庁に属さずに独立を選んでいるケースがあります。これらの神社は、地域の氏子や自治体との連携を重視し、地元住民によって支えられながら活動しています。

独立系の神社には、形式に縛られず柔軟に地域の要望に応える姿勢が見られることが多く、年中行事や祭礼も地域の色が色濃く反映される傾向があります。

一方で、資金面や人材面での支援が限られるため、管理体制の維持には大きな努力が必要です。そうした事情を知ったうえで訪れることで、神社の持つ多様性と地域性の深さを感じ取ることができるでしょう。

他県の事例から見る東京の特徴

神社本庁に属さない神社は、東京都内だけでなく、京都、愛知、神奈川、埼玉、広島など全国各地に存在しています。これらの地域の事例と比較することで、東京における非所属神社の特徴がより明確になります。

例えば、京都では伏見稲荷大社のように長い歴史と強い信仰を背景に、独自の立場を貫いている神社が多く見られます。これに対し、愛知や神奈川では、戦後の宗教法人制度の変化に伴い、運営方針や経済的理由から神社本庁を離れた神社も目立ちます。

東京の場合、地方に比べて神社の新旧が入り混じっており、都市化に伴う土地問題や氏子の減少など、独自の課題を抱えています。そのため、東京都内で神社本庁に属さない神社の多くは、地域の伝統よりも運営や信教の自由といった実務的な観点から独立を選んでいるケースが少なくありません。

このように、他県では信仰の継承や伝統が軸になる一方、東京では柔軟性や独自性を重視する傾向が見られるのが特徴です。

非所属神社の今後の動きとは?

神社本庁に属さない神社は、今後も増加する可能性があります。背景には、宗教法人としての自由な運営や祭祀の在り方を独自に決めたいという意向、また本庁との理念の違いなどがあります。

こうした神社は、独自の方針を持つ一方で、地域との結びつきをより大切にする傾向があります。氏子や参拝者の声を反映しやすく、柔軟な行事や取り組みを導入できる点は強みです。

ただし、本庁に属さないことで、神職の養成制度や支援体制といった面で不利になることもあるため、人的・財政的な自立が求められます。これを補うため、近年では非所属神社同士でゆるやかなネットワークを形成する動きも見られます。

今後は、伝統を守りながらも、現代社会に対応した柔軟な在り方を模索する神社がさらに注目されていくと考えられます。特に都市部では、地域コミュニティとの連携や新しい信仰スタイルを取り入れることで、非所属という選択がより現実的なものになっていくでしょう。

神社本庁に属さない神社 一覧 東京から見える傾向と特徴

-

神社本庁と神社庁は役割も組織構造も異なる

-

神社本庁は全国神社を統括する中央組織

-

神社庁は各都道府県に設置された地方支部的な役割

-

評議員会や理事会などを中心に神社本庁は運営されている

-

神社庁は地域祭事や神職研修など実務面を担っている

-

神社本庁離脱後は神職人事や研修の支援がなくなる

-

離脱神社は全国ネットワークから孤立する可能性がある

-

信頼性や参拝者への印象に影響を与えることもある

-

東京の三大神社は明治神宮・靖国神社・日枝神社

-

東京大神宮などは神社本庁に属さない代表的神社

-

埼玉では鷲宮神社などが独立運営を行っている

-

京都では伏見稲荷大社が非加盟の有名神社にあたる

-

神奈川や愛知にも独立系神社が点在している

-

東京の非所属神社は柔軟性や独自性を重視する傾向

-

非所属神社同士でネットワークを築く動きもある

私は組織や信仰は関係なく、好きな神社に行くよ

僕の望みはどの神社も繁栄していって欲しいね