神社での参拝マナーとしてよく知られている「神社 2礼2拍手1礼」。しかし、実際にどのような意味があり、正しいやり方はどうなのか、はっきりわからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、二礼二拍手一礼の正しいやり方やお願いのタイミング、よくある間違い、作法の起源や理由までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

また、神社とお寺の作法の違いにも触れ、「2礼2拍手1礼 寺」で検索される方が知りたいポイントもカバー。お寺ではこの作法をしないのが一般的であり、混同に注意が必要です。

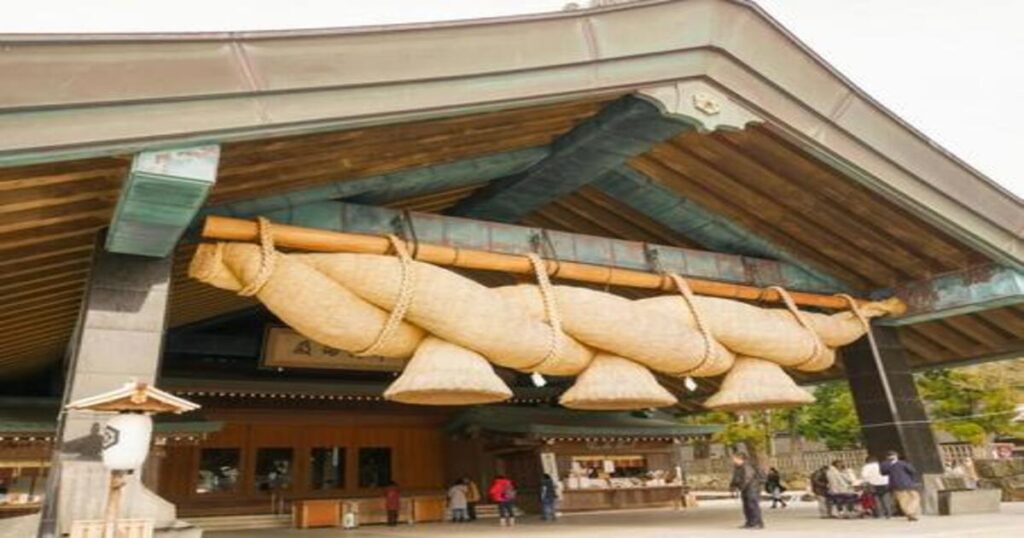

さらに、「二拝二拍手一拝 二礼二拍手一礼 違い」についても整理し、言葉の違いによる混乱を防ぎます。出雲大社の特別な礼法である「二礼四拍手一礼」や「出雲大社ではなぜ4回拍手するのですか?」といった疑問にもお答えし、「出雲大社では二礼二拍手ですか?」と迷う方にも対応。

「二礼二拍手一礼をしないのは失礼なのか」「出雲大社のタブーは何ですか?」といったマナー面の疑問も解消しながら、日本の伝統的な参拝作法への理解を深める内容となっています。正しい知識を持つことで、より心のこもった参拝ができるようになるはずです。

-

神社での正しい2礼2拍手1礼のやり方がわかる

-

二礼二拍手一礼の意味や起源が理解できる

-

出雲大社など特別な作法との違いが整理できる

-

よくある間違いやマナーの注意点が確認できる

黒猫

黒猫人によって細かい違いがけっこうあるよね

知っておけば迷うことないからね

神社の2礼2拍手1礼の正しい作法と意味

二礼二拍手一礼のやり方を詳しく解説

二礼二拍手一礼はいつお願いすればいい?

二礼二拍手一礼の理由とは何か

よくある二礼二拍手一礼の間違い例

二拝二拍手一拝との違いをわかりやすく

大切なのは気持ちだよ

型は大事だから!

動画を貼っておくから見た方が早いよ

やり方を詳しく解説

まず、神社での基本的な参拝作法である「二礼二拍手一礼」の流れは、以下の通りです。

最初に、神前に立ったら軽く一礼をします。次に、深いお辞儀を2回行います(これが「二礼」です)。その後、胸の高さで手を合わせて2回手を打ちます(これが「二拍手」)。最後に、再び深く一礼をして終了です。

こうすることで、神様への敬意を表し、感謝や願い事を伝える準備が整います。形式だけをなぞるのではなく、心を込めて丁寧に行うことが大切です。

ただし、神社によっては独自の作法がある場合もあるため、正式な作法が掲示されている場合は必ず確認してから参拝しましょう。

三重県神社庁:公式チャンネル 「二拝二拍手一拝」

いつお願いすればいい?

願いごとをするタイミングは、拍手の後です。つまり、二礼二拍手の「拍手を打ち終えた後」に、手を合わせたまま心の中で願いを伝えるのが一般的とされています。

これは、拍手によって神様の注意をこちらに向けてから、静かに願いを伝えるためです。拍手の直後は手をそのまま合わせておくと、自然な流れで祈願ができます。

一方で、大きな声で願いを口にする必要はありません。心の中で丁寧に伝えることで、形式にとらわれず誠意を込めた参拝が可能です。

また、お願い事の前に「住所」と「名前」を伝えるのも良いとされます。これは、神様に自分を知っていただくための配慮で、より丁寧な参拝につながります。

理由とは何か

「二礼二拍手一礼」という作法には、それぞれに意味があります。単なる形式ではなく、神様への敬意や感謝を示す動作の積み重ねと考えられています。

まず、二度の礼(お辞儀)は、神様への深い敬意を表すものです。一度だけでは不十分とされ、丁寧さを重視して二度礼をします。

次に、二回の拍手は、自分の存在を神様に知らせるとともに、感謝の気持ちや祈りを届ける合図とも言われています。音を出すことで場が清められるという考え方もあります。

最後の一礼は、参拝を締めくくる意味があります。これにより、神様への挨拶と願いの儀式がきちんと完結します。

このように、「二礼二拍手一礼」は、敬意・感謝・祈願の順に気持ちを整えていく作法です。決して難しいものではなく、気持ちを込めることが何より大切です。

よくある間違い例

正しいつもりで参拝していても、知らず知らずのうちに誤った作法になっていることがあります。ここでは、代表的な間違いを紹介します。

まず多いのが、拍手の回数を間違えるケースです。たとえば、勢いで3回拍手してしまったり、1回しか打たなかったりすることがあります。正式な作法は「2回」ですので、気をつけましょう。

次に、礼の深さや回数が不適切なケースもよく見られます。軽く会釈する程度で終わらせたり、1回だけお辞儀をして済ませる方もいますが、本来は深いお辞儀を2回行うのが基本です。

さらに、拍手の後すぐに手を離してしまうのも誤りのひとつです。拍手の後は、手を合わせたまま願いごとを心の中で伝えるのが自然な流れとなります。

また、神前に立つ前に一礼を忘れてしまうことも意外と多くあります。この一礼は、神様に対する最初のご挨拶でもあるため、丁寧に行うようにしましょう。

形式にとらわれすぎる必要はありませんが、基本を押さえておくことでより敬意の伝わる参拝になります。

二拝二拍手一拝との違いをわかりやすく

「二礼二拍手一礼」と「二拝二拍手一拝」は、表記が異なるだけで同じ意味を持ちます。どちらも、神社での正式な参拝作法を指しています。

「礼」と「拝」は、どちらもお辞儀を意味しますが、神道の文脈では「拝」がより厳かな意味合いを持つとされる場合があります。ただし、現代においては明確な使い分けはされていないのが一般的です。

実際、神社によっては案内板に「二礼二拍手一礼」と書かれていたり、「二拝二拍手一拝」と表記されていたりすることがありますが、動作そのものはまったく同じです。

したがって、どちらの表記が使われていても、混乱する必要はありません。要点は、神様に敬意と感謝の気持ちを込めて、2回お辞儀→2回拍手→1回お辞儀、という一連の動作を丁寧に行うことです。

言い換えれば、表現の違いにとらわれず、作法の中身と向き合うことが大切です。

神社の2礼2拍手1礼は気持ちが大切な理由

二礼二拍手一礼の起源をひもとく

二礼四拍手一礼との違いと使い分け

二礼二拍手一礼をしないのはマナー違反?

お寺では2礼2拍手1礼はしないのが正解

出雲大社はなぜ拍手を4回するのか

出雲大社のタブーとはどんなこと?

誰だって間違いはあるよ

大切なのは想いなんだ

それが全てだよね

起源をひもとく

現在広く知られている「二礼二拍手一礼」は、実は明治時代に整えられた比較的新しい形式です。それ以前の神社参拝は、地域や神社によって動作が異なっており、全国統一のルールはありませんでした。

この作法が整備された背景には、神道を国の精神的支柱として位置づけようとした明治政府の意図がありました。全国の神社で統一された礼法を導入することで、国民の精神的な一体感を育もうとしたのです。

なお、古代から伝わる神道の儀式にも拍手やお辞儀の所作はありましたが、回数や順序は時代や地域ごとにバラバラでした。そのため、「二礼二拍手一礼」は、古代の風習をベースにしつつも、近代に整理された“標準化された作法”といえます。

今でも一部の神社では独自の礼法が残っていますが、ほとんどの神社ではこの形式が基本として案内されています。

二礼四拍手一礼との違いと使い分け

「二礼二拍手一礼」が一般的な神社参拝の作法である一方、「二礼四拍手一礼」は主に出雲大社など、限られた神社で採用されている特別な礼法です。

この違いは、神社が祀っている神様の性格や伝統によるものです。例えば出雲大社では、縁結びの神様として知られる大国主大神を祀っており、感謝と敬意をより強く表すために拍手の回数を4回にしていると伝えられています。

また、「四」という数字には“広がり”や“充実”の意味があるとされ、縁を結ぶ・深めるという意味合いにも通じると考えられています。

ただし、すべての神社でこの形式が使われるわけではありません。多くの神社では「二礼二拍手一礼」が基本なので、参拝前に案内板や神社の公式情報を確認すると安心です。

しないのはマナー違反?

神社での参拝時に「二礼二拍手一礼」をしないと失礼にあたるのではないかと不安になる方もいるかもしれません。しかし、作法そのものが義務というわけではありません。

大切なのは、神様に敬意と感謝の気持ちを持って接することです。たとえ所作が完璧でなくても、心がこもっていれば十分に礼儀を尽くしているといえるでしょう。

実際、観光客や外国人など、作法に不慣れな人も多く訪れますが、それを咎めるようなことはほとんどありません。神社側も「気持ちを大切にしてください」と案内している場合が多いです。

ただし、周囲の人と大きく異なる行動をとると、場の雰囲気を乱す可能性があります。最低限の作法を知っておくことは、自分自身のためにもなります。

つまり、「やらなければいけない」ではなく、「知っていればより丁寧な参拝ができる」と考えるのが自然です。

お寺では2礼2拍手1礼はしないのが正解

神社とお寺では、参拝の作法が大きく異なります。神社で行う「2礼2拍手1礼」は神道の礼法であり、仏教を基本とするお寺では行いません。

お寺での参拝は、静かに手を合わせる合掌が基本です。拍手を打つのは神様への敬意や感謝を表す神道独自の所作であり、お寺では不適切な行動と受け取られる可能性もあります。

例えば、寺院では「合掌→一礼」といった流れが一般的で、拍手を打つことはありません。無意識に神社と同じ流れで参拝してしまうと、マナー違反になる場合があるため注意が必要です。

初めて訪れる場所では、その場に合わせた参拝方法を確認することが大切です。寺社それぞれの伝統や宗教観に敬意を払うことが、正しい振る舞いにつながります。

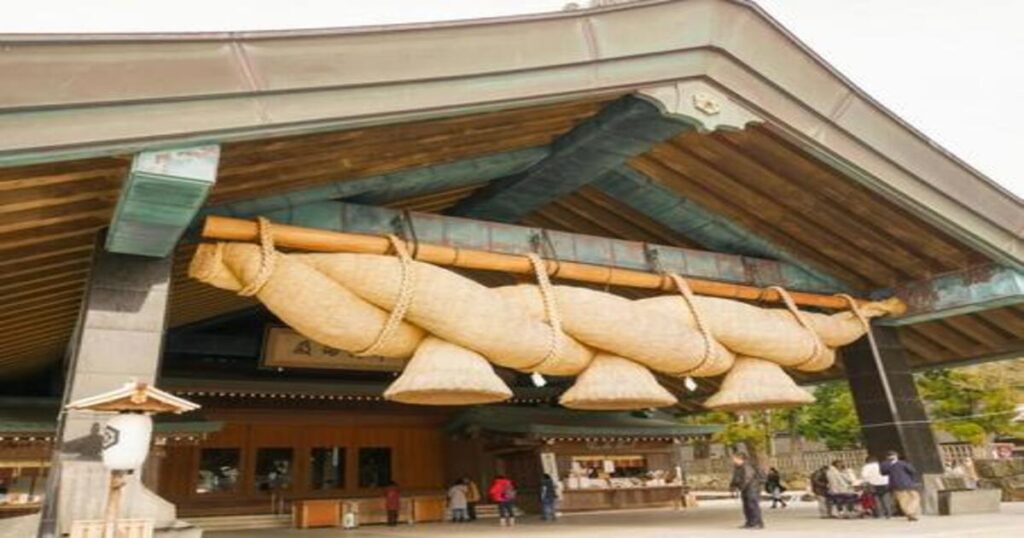

出雲大社はなぜ拍手を4回するのか

出雲大社では、一般的な「二礼二拍手一礼」ではなく「二礼四拍手一礼」が基本とされています。この独自の作法には、出雲大社の歴史や信仰の背景が深く関係しています。

拍手を4回打つ理由には諸説ありますが、代表的なものとして「感謝と敬意をより丁寧に伝えるため」といわれています。出雲大社の御祭神である大国主大神は、縁結びや人々のつながりを大切にする神様であるため、心を込めた4回の拍手がふさわしいとされているのです。

また、2回の拍手では足りないと考える地域的な信仰の表れとも解釈されています。拍手の回数を多くすることで、神様とのつながりを深める意味合いもあるようです。

このような違いがあるため、出雲大社では参拝前に掲示などで作法を確認しておくと安心です。形式にこだわるのではなく、神様への気持ちを丁寧に伝えることが大切だといえるでしょう。

出雲大社 公式

出雲大社のタブーとはどんなこと?

出雲大社には、参拝者が気をつけるべきいくつかのタブーがあります。これは神聖な場としての格式を保つためであり、知らずにマナー違反をしてしまわないよう注意が必要です。

まず、鳥居をくぐるときは帽子を取って一礼するのが基本です。これは神域に入る際の礼儀とされており、出雲大社に限らず多くの神社で共通のマナーです。

次に、参道の真ん中を歩かないようにしましょう。中央は神様の通り道とされているため、参拝者は端を歩くのが望ましいとされています。

また、境内での大声やふざけた行動、撮影禁止エリアでの写真撮影も避けるべき行動です。特に拝殿の周囲では静かに振る舞い、周囲の参拝者にも配慮を忘れないようにしましょう。

出雲大社は多くの人にとって特別な祈りの場です。その場の空気を大切にすることが、最も基本的なマナーといえるでしょう。

神社の2礼2拍手1礼の基本と参拝マナーをまとめて確認

-

-

神社では「2礼2拍手1礼」が正式な参拝作法

-

参拝の流れは礼→拍手→願い→礼の順番

-

拍手後に願い事を心の中で伝えるのが自然な流れ

-

願いの前に住所と名前を伝えると丁寧な印象になる

-

二礼は神様への敬意を表す深いお辞儀

-

二拍手には感謝と祈願の意味が込められている

-

一礼で参拝の締めくくりを行う

-

拍手の回数ミスやお辞儀の浅さがよくある間違い

-

二拝二拍手一拝も内容は同じで表記の違いにすぎない

-

「神社 2礼2拍手1礼」は心を込めることが最も重要

-

この作法は明治時代に標準化された比較的新しい形式

-

二礼四拍手一礼は出雲大社など一部の神社で行われる

-

拍手をしない参拝でも気持ちがあれば失礼にはならない

-

お寺では2礼2拍手1礼を行わず、合掌が基本となる

-

出雲大社では「縁」を重視し拍手を4回打つ伝統がある

-