日本の文化を英語で伝える中でも、「神社」をどう表現すればよいか悩んだことはありませんか?特に「神社 英語 読み方」と検索する方の多くは、正しい発音や自然な使い方、そして文化的背景まで英語でしっかり伝えたいと考えているはずです。

この記事では、「神社」の英語表記として最も一般的な「shrine」や「Shinto shrine」の使い分けから、神社の英語発音、カタカナでの発音表記(シュライン)や発音記号の確認方法まで詳しく解説します。また、英語で神社を複数形にするときのルールや、〇〇神社を英語でどう表すかといった疑問にも対応しています。

そのほか、「神社に行く 英語表現」や「神社の境内 英語での言い方」、「神社 お守り 英語での紹介方法」、「神社 お札 英語での伝え方」、「縁結び 神社 英語での紹介」、「神社 巡り 英語で何と言うか」など、実際に役立つ表現を例文付きでまとめました。

英語学習者や外国人に日本文化を紹介する機会がある方にとって、実用的でわかりやすい内容になっています。正しい知識と自然な英語表現を身につけ、日本の神社について自信を持って伝えられるようになりましょう。

-

「神社」の正しい英語表記と読み方

-

shrineの発音やカタカナでの表し方

-

神社に関する実用的な英語表現

-

神社文化を英語で説明する方法

黒猫

黒猫最近の神社は、外国の方もよく見かけるしね

日本の文化の象徴でもあるからね

神社の英語の読み方と正しい発音を知ろう

Shrineの発音をカタカナで覚えるコツ

神社の英語表記はどう書く?

神社をカタカナで英語にすると?

神社の英語発音と注意点まとめ

英語で神社を複数形にするとどうなる?

Shrineの発音をカタカナで覚えるコツ

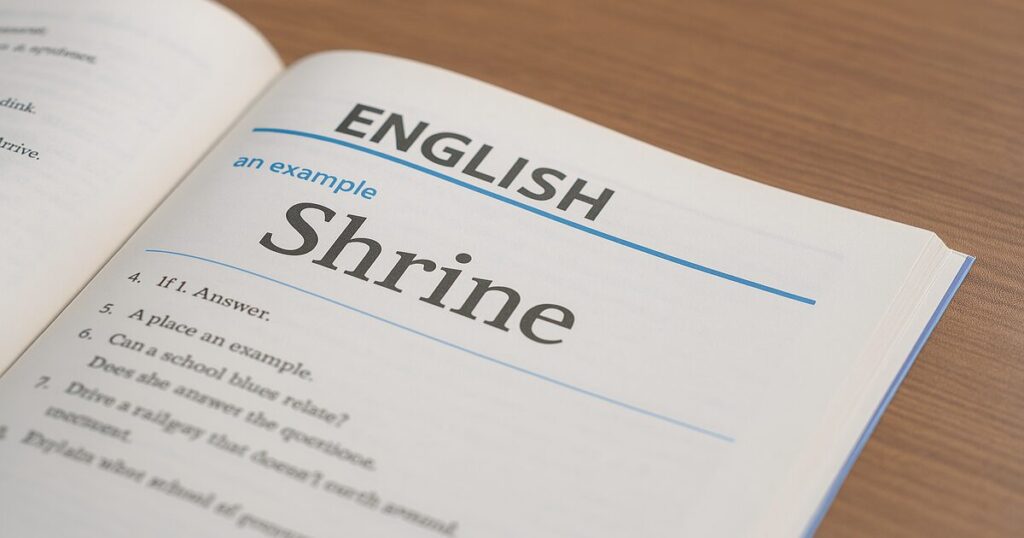

Shrineは「神社」を意味する英単語ですが、英語に慣れていない方にとっては発音が難しく感じられるかもしれません。

この単語はカタカナで「シュライン」と表記されるのが一般的です。ただ、カタカナはあくまでも発音の目安であり、英語本来の音を完全に再現するものではありません。

ここでポイントになるのが、「ʃ(シュ)」という音と、「r(巻き舌気味のル)」の組み合わせです。特に「r」の音は、日本語には存在しないため、舌をどこにも触れない状態で発音する必要があります。

例えば、「シュラ」と言うときに、舌が上あごに触れないよう意識すると、英語らしい響きになります。最後の「イン」は、”ine” の部分で、「アイ」に近い音です。「シュ・ラ・イン」と区切って練習すると効果的です。

また、オンライン辞書や音声ツールでネイティブの発音を何度も聞き、繰り返し声に出して練習することも大切です。

音だけでなくリズムにも注意しながら練習することで、自然に通じる発音を身につけることができるでしょう。

神社の英語表記はどう書く?

神社を英語で書く場合、「shrine」という単語が基本となります。ただし、これは日本に限らず、他国の宗教施設にも使われる言葉であるため、文脈によって使い分けが必要です。

そのため、日本の神社を明確に表現したいときは「Shinto shrine」と記載するのが適切です。Shinto(神道)は日本固有の宗教であり、「Shinto shrine」は神道の神を祀る施設であることを示します。

例えば、「明治神宮」は英語で「Meiji Shrine」または「Meiji Shinto Shrine」と表記されます。どちらも間違いではありませんが、外国人により正確に意味を伝えるには後者が好まれます。

一方で、観光パンフレットや会話の中では「shrine」だけでも通じる場合が多く、使いやすさの面でも便利です。

ただし、文脈によっては仏教の「temple」と混同されることもあるため、説明を加えるとより親切でしょう。

神社をカタカナで英語にすると?

英語で「神社」を表現する際、日本語の響きを残した「ジンジャ」というカタカナを使いたくなる人もいるかもしれません。しかし、「jinja」は英語としては一般的に使われていません。

英語で「神社」を表現する際は「shrine」または「Shinto shrine」となりますが、カタカナでその英語を表す場合、「シュライン」と書くのが一般的です。

「ジンジャ」とそのままローマ字読みして伝えても、英語圏の人には理解されにくい可能性があります。というのも、「ginger(ショウガ)」と聞き間違えられることが多いからです。

例えば、観光案内やプレゼンで「Jinja」と表記してしまうと、「それは何?」と戸惑わせてしまう恐れがあります。正確に伝えるには「Shrine(シュライン)」という英語表現とセットで説明するのが安心です。

ただ、日本文化として「Jinja」という言葉自体に価値がある場合もあります。その際は「Jinja, a type of Shinto shrine in Japan」のように補足すると、理解が深まります。

カタカナ表記を使うときは、相手の理解度や場面に応じて慎重に選ぶことが求められます。

神社の英語発音と注意点まとめ

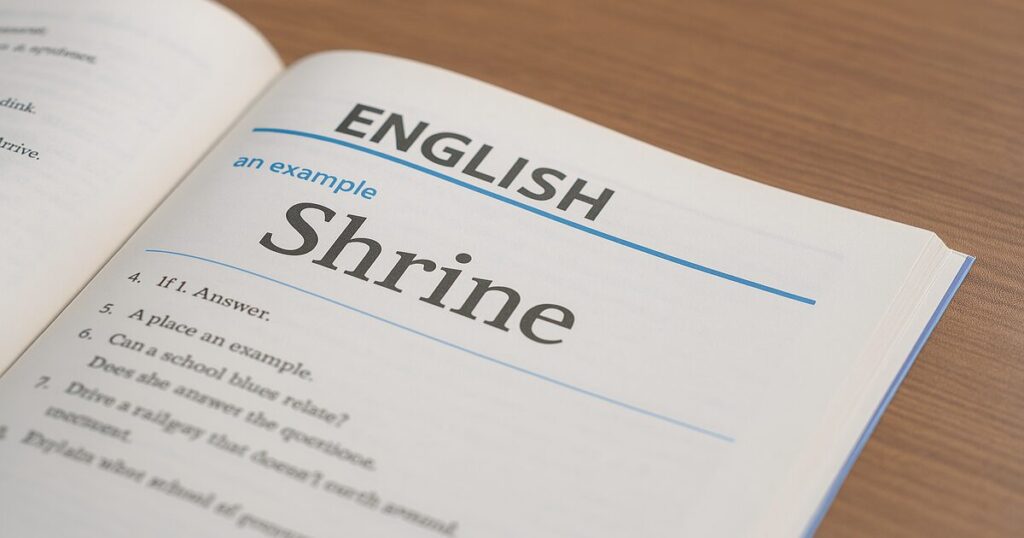

神社を意味する英語「shrine」の発音は、日本人にとって少し難易度が高めです。見た目はシンプルでも、英語特有の音のルールが含まれているため、注意が必要です。

まず「sh」は、口を丸くして「シュ」とやわらかく息を出すように発音します。「s」よりも摩擦音が強く、「シ」ではなく「シュ」に近い音です。次に「r」は日本語にない音で、舌をどこにも付けずに軽く巻くように発音します。「ラ行」では代用できないため、ネイティブの音声を聞いて真似る練習が効果的です。

また「ine」の部分は「イン」ではなく、「アィン」に近い二重母音です。カタカナで「シュライン」と表記されることが多いものの、実際の音はより複雑で、特に「r」の響きが伝わるかどうかで通じやすさが変わります。

さらに注意したいのが、単語全体のイントネーションです。英語では第一音節に強勢が来るため、「SHrine」と最初にアクセントを置くと自然な発音になります。逆に平坦な発音になると、意味が伝わりにくくなることがあります。

正確な発音を目指すには、音読とリスニングの両方を繰り返すことがポイントです。カタカナだけに頼らず、実際の音を耳で覚えていく姿勢が大切です。

英語で神社を複数形にするとどうなる?

「神社」を英語で複数形にするときは、通常の名詞と同じように「shrine」に「s」をつけて「shrines」と表します。発音も「シュラインズ」となり、単数形と比べて語尾に「ズ」という音が加わります。

英語では、数が2つ以上あることを示す際、名詞を複数形にするのが基本です。したがって、「いくつかの神社を巡った」というような文脈では「several shrines」や「many shrines」と表現します。

例えば、「私は京都で有名な神社をいくつか訪れました」という文章は、英語で「I visited several famous shrines in Kyoto」となります。このように複数形を使うことで、正確な情報を伝えることができます。

ただし、「Shinto shrine」のように2語からなる表現の場合でも、複数形にするのは「shrine」の部分だけです。「Shinto shrines」が正しい形になります。「Shinto」を複数形にする必要はありません。

このとき注意したいのが、名詞の後に続く動詞の形です。複数主語を使うときは、動詞も複数に合わせる必要があります。文法の基礎に忠実であることが、英語を正確に伝えるための基本となります。

初歩的な内容ではありますが、ネイティブとの自然な会話には欠かせないポイントです。特に旅行ガイドや接客業など、神社について複数話す場面が多い場合は、意識的に身につけておくとよいでしょう。

神社の英語の読み方と使える表現集

神社の意味を英語でどう説明する?

「神社に行く」は英語でどう言う?

「神社の境内」は英語でどう表現?

お守りを英語で正しく伝えるには?

神社のお札は英語でどう言う?

縁結び神社を英語で紹介してみよう

神社巡りは英語で何と言えばいい?

神社の意味を英語でどう説明する?

神社とは、神道における神々を祀るための場所です。英語では「a place to worship Shinto deities(神道の神々を礼拝する場所)」という表現がよく使われます。

単に「shrine」だけでも通じますが、日本特有の神社であることを正確に伝えたい場合は、「Shinto shrine」と言い添えるのが丁寧です。外国人の多くは「神道(Shinto)」に馴染みがないため、補足説明を加えることで理解が深まります。

例えば、次のように説明すると分かりやすくなります。

“Shrines in Japan are sacred places where people go to pray to Shinto gods.”

(日本の神社は、神道の神に祈るための神聖な場所です。)

このように、背景の文化や宗教的役割に触れながら伝えることで、単なる建物としてではなく、日本文化の一部として神社の意味を正確に紹介できます。

ただし、あまり専門的すぎる説明になると相手が混乱してしまうこともあるため、場面に応じて言葉を選ぶことも大切です。

「神社に行く」は英語でどう言う?

「神社に行く」という表現は、英語で「go to a shrine」または「visit a shrine」と言います。どちらも自然な言い回しですが、ニュアンスに少し違いがあります。

「go to a shrine」は、単に神社へ行くという行動を表すのに対し、「visit a shrine」は、目的をもって訪れる、あるいは観光として参拝するような意味合いが含まれます。

例えば、「年始に神社に行きました」という文は、

“I went to a shrine at the beginning of the year.”

「観光で明治神宮を訪れました」であれば、

“I visited Meiji Shrine as a tourist.”

のように表現できます。

どちらを使うかは、行く目的や場面によって使い分けるとよいでしょう。

一方で、「worship at a shrine(神社で礼拝する)」という表現もありますが、これは信仰や祈願の行動そのものを指すため、「行く」という意味ではやや違ったニュアンスになります。

このように使い分けを意識することで、より自然で意味の伝わる英語表現ができるようになります。

「神社の境内」は英語でどう表現?

「神社の境内」は、英語で「the precincts of a shrine」または「the grounds of a shrine」と表現されます。どちらも神社の敷地内を指す言葉ですが、使い方に少し特徴があります。

「precincts」はやや形式的・宗教的な響きがあり、歴史や文化を語る文脈でよく使われます。たとえば、

“Photography is not allowed within the precincts of the shrine.”

(神社の境内では写真撮影が禁止されています。)

といったように、敬意をもって扱う場面に適しています。

一方で、「grounds」はよりカジュアルで汎用性の高い言葉です。公園や学校など、広い敷地全般に使えるため、日常会話では「the shrine grounds」や「the grounds of the shrine」の方が使いやすいと感じる人も多いでしょう。

また、観光ガイドなどでは「inside the shrine grounds(神社の敷地内)」という表現もよく使われます。

ただし、いずれの表現も「神社の中」と言っても、建物の中ではなく“敷地全体”を指すことに注意が必要です。この違いを押さえておけば、英語でも的確に説明できるようになります。

お守りを英語で正しく伝えるには?

「お守り」は英語で「amulet(アミュレット)」と表現するのが一般的です。これは、持ち主を災いから守るとされるアイテムを意味します。

ただし、文化的な意味を含めて説明したい場合は、「a Japanese protective charm from a shrine」などと補足することで、より正確に伝わります。

例えば、外国人に「これは学業成就のお守りです」と紹介したいときは、

“This is an amulet for academic success from a Japanese shrine.”

という表現が自然です。

他にも、「charm」という単語も使われることがありますが、「幸運を呼ぶもの」といった意味合いが強く、用途によっては「amulet」のほうが適しています。

なお、「お守り」は宗教的な意味を持つ場合が多いため、渡す相手の宗教や文化背景を気にすることも大切です。信仰によっては、宗教的なお守りを持つことを避ける人もいます。

こうした背景を理解したうえで、丁寧に説明することで、相手にも安心して受け取ってもらいやすくなります。

神社のお札は英語でどう言う?

「お札」は、英語で「talisman(タリスマン)」と表現されます。この単語は、魔除けや加護をもたらすとされる神聖なアイテムに使われる言葉です。

日本の神社における「お札」は、神棚などに祀って家内安全や商売繁盛を願うためのものです。そのため、英語では「a talisman from a Shinto shrine for protection」などと説明すると伝わりやすくなります。

例えば、「家の神棚にお札を置いています」と言いたい場合は、

“We have a talisman from a shrine placed on our household altar.”

といった表現が使えます。

一方で、「お守り」と「お札」は混同されがちですが、持ち運びできるかどうかや、用途の違いもあります。説明の際は「The talisman is usually kept at home, while an amulet is carried around.(お札は家に、御守りは持ち歩くもの)」のように伝えると、相手にとっても理解しやすくなります。

こうして少し補足するだけで、日本独特の信仰文化を英語でも正確に紹介できるようになります。

縁結び神社を英語で紹介してみよう

「縁結び神社」は、英語で「a shrine for matchmaking」や「a love shrine」と表現するのが自然です。日本特有の概念であるため、言葉だけでは伝わりにくいこともあるため、簡単な説明を添えるのが効果的です。

例えば、「この神社は縁結びで有名です」と紹介したい場合は、

“This shrine is famous for matchmaking and love blessings.”

という言い方が適しています。

また、「縁結び」を直訳しようとすると難しくなりますが、「bringing people together」や「finding romantic relationships」などの表現を使えば、意味の背景まで伝えることができます。

観光地の説明文などでは、「Visitors come to this shrine to pray for love and good relationships.」のように書かれていることもあります。

注意点として、「Love shrine」だけでは意味が軽く伝わることもあるため、文脈や相手の理解度を考慮して使い分けましょう。

このように、縁結び神社は日本文化のユニークな側面を示す良い例なので、英語で紹介する際は、やや具体的な表現を心がけると相手の興味も引きやすくなります。

神社巡りは英語で何と言えばいい?

「神社巡り」は英語で「shrine hopping」や「visiting multiple shrines」と表現されます。特に「shrine hopping」という言い回しは、日本の「食べ歩き」や「寺巡り」などをイメージしてもらいやすい表現です。

たとえば、「私は京都で神社巡りをしました」と言いたいときは、

“I went shrine hopping in Kyoto.”

という表現が適しています。

もう少しフォーマルに言うなら、

“I visited several shrines during my trip to Kyoto.”

のようにすることもできます。

ただし、「shrine hopping」はカジュアルな言い方なので、ビジネスやガイドブックの文章では避けた方がよい場合もあります。相手が英語圏の観光客であれば、むしろ親しみやすく感じられる表現です。

また、文化的な側面を伝えたいなら、「Many people enjoy visiting various Shinto shrines to learn about history and traditions.」という言い回しを使うと、日本らしさが伝わります。

このように、場面に応じて表現を調整すれば、「神社巡り」という日本独自の文化体験も自然に英語で紹介することができます。

神社の英語の読み方と使い方のポイントまとめ

-

「shrine」は神社の基本的な英語表記

-

発音は「シュライン」が近く、強調は語頭に置く

-

発音の際は「r」の舌の使い方に注意

-

カタカナの「ジンジャ」は誤解されやすい

-

正確に伝えるには「Shinto shrine」と表す

-

神社の複数形は「shrines」となる

-

「神社に行く」は「go to a shrine」または「visit a shrine」

-

境内は「shrine grounds」や「shrine precincts」と訳す

-

お守りは「amulet」と表現するのが一般的

-

お札は「talisman」と訳し、家庭に祀る用途を説明

-

縁結び神社は「love shrine」や「shrine for matchmaking」

-

神社巡りは「shrine hopping」や「visiting shrines」と言う

-

観光文脈では「shrine」だけでも意味は通じやすい

-

神道を伝える場合は「Shinto」の説明が効果的

-

カジュアルとフォーマルの使い分けも意識するとよい