神社で祈祷を受ける際、「神社ご祈祷封筒書き」の正しい準備方法やマナーに戸惑う方は多々あります。また、「初穂料5000円のし書きは?」や「神社の祈祷料は封筒なしで渡してもよいですか?」、「神社で祈祷してときもらい、お金はどのように渡しますか?」といった疑問も少なくありません。

さらに、お寺での祈祷や厄払いを考えている方も、「お寺祈祷料相場」や「お祓いのし袋書き」、「厄払いに包むお金の相場」、「厄祓いの封筒の表書きは何を書きますか?」といった緩やかな質問もよく見られます。

こちらの記事では、神社・お寺それぞれの祈祷料や封筒の書き込み、金額の相場まで丁寧に解説します。

- 神社ご祈祷封筒の書き込みや注意点

- 初穂料の相場や金額の書き込み

- 封筒を使わない場合のマナー

- お寺や厄払いとの封筒書きの違い

神社のご祈祷封筒の書きと渡し方の基本

神社への祈祷料の封筒の書き方を丁寧に解説

神社への のし袋作成のポイントは?

初穂料の執筆の仕方 見本を紹介

初穂料5000円のし書きはどうする?

神社の祈祷料は封筒なしでも大丈夫ですか?

黒猫

黒猫最初からわかる人なんていないよ

今から知ればいいだけのこと

祈祷料の封筒書きを丁寧に解説

神社に祈祷料を納める際は、表書きを丁寧に書くことが大切です。表書きには通常「初穂料」と書き、下段に自分のフルネームを記入します。

例えば、厄払いなら「御祈祷料」や「厄祓料」と書くこともあります。 また、封筒の裏面には住所や金額を記載する場合もありますので、神社にかかる公式サイトで事前確認をおすすめします。

のし袋作成のポイントは?

神社でのご祈祷に使うのし袋を作成するときのポイントは、表書きに使う言葉と水引きの色です。 表は神社の場合、「初穂料」や「玉串料」を使います。

水引きは紅白の蝶結びを選びます。これは、繰り返しても良い慶事であることを意味しているためです。 逆に言えば、結び切りや黒白の水引きは弔事や一度きりの行事に置くため避けるべきです。

初穂料の執筆の仕方 見本を紹介

初穂料をのし袋に書く際の基本的な見本を紹介します。まず表書きの段中央に「初穂料」と丁寧に、下段に名前をフルネームで記入します。文字は濃い墨を使い、丁寧に書くのがポイントです。

逆には金額を漢数字で書きます。例えば5,000円の場合は「金伍阡円」と縦書きにするのが正式です。また、住所や氏名を書く欄があれば確信しましょう。これは神社側が管理しやすいためでもあります。

初穂料5000円のし書きはどうする?

初穂料が5000円の場合、のし袋には順位中央に「初穂料」、その下に自分のフルネームを書きます。この際のポイントは、金額の数字を正しく漢数字で記載することです。

例えば5000円なら、「金伍阡円」と記入します。「伍阡円」という漢数字の書き方はあまり使い慣れないため注意が必要です。また、反対側に住所や金額を記入する欄があれば忘れずに書きましょう。金額を保証することで、神社側が管理しやすくなる特典があります。

祈祷料は封筒なしでも大丈夫ですか?

神社に祈祷料を渡す際は、基本的に封筒やのし袋に入れて渡すことが好ましいです。

祈祷料を封筒なしで直接渡すのはマナー的に失礼になる場合もあります。 例えば、初宮参りや七五三、厄払いなど改まった行事の場合は、礼儀として封筒やのし袋に入れるのが一般的です。 封筒がない場合でも、最も白い紙に包むなどの工夫をするのがおすすめです。

神社のご祈祷封筒をお寺や厄払いと比較

-

お寺への祈祷料 封筒書きのマナー

-

お寺への祈祷料 相場はどれくらい?

-

厄払いに包む金額の相場はいくらですか?

-

厄払いのし袋構成を詳しく解説

-

厄祓いの封筒の表はなんて書きますか?

-

お祓いのし袋作成の具体例

-

神社で祈祷してもらうとき、お金はどっちに渡しますか?

相場は5000円で有名なとこや複数人であれば1万円という認識で大丈夫

聞くのは恥ずかしいことじゃない、事前に問い合わせればいいよ

お寺への祈祷料 封筒書きのマナー

お寺への祈祷料を封筒に書いて、「御祈祷料」または「御布施」と表書きします。一般的にお寺では「のし袋」ではなく、白い無地の封筒を使うことが多いため注意が必要です。

具体的には、封筒の表面中央上部に「御祈祷料」または「御布施」と書き、その下に自分の名前をフルネームで書きます。 裏面には住所や金額を記載する場合がありますが、寺院によって異なるため事前に確認するのが安心です。 また、お寺での祈祷は神社とは異なり、「のし」や水引は使わないのが基本です。

のし袋の書き方選び方 やぶしゅうチャンネル

お寺への祈祷料 相場はどれくらい?

お寺の祈祷料の相場は、一般的には5,000円~1万円程度です。

例、厄除けや家内安全などの一般的な祈祷では5,000円程度が一般的であり、特別な願い事や供養などであれば1万円以上を包む場合もあります。金額が分かっているお寺もあるため、公式サイトなどを確認しておくと安心できます。

厄払いに包む金額の相場はいくらですか?

厄払いに包む金額の相場は、5,000円~1万円が一般的です。 多くの神社やお寺で最もよく選ばれているのが5,000円であり、比較的無難な金額だと思います。

ただし、地域や寺社の規模、または厄払いの内容によっては金額に差があります。例えば、大規模な有名神社では、最低金額が設定されているところもあるので事前確認が必要です。

厄払い のし袋構成を詳しく解説

厄払いの際、のし袋は白赤の蝶結びの水引を使用します。蝶結びは「何度繰り返しても慶事」に使われるため、厄払いにも適しています。

のし袋の中央上部には「初穂料」と書きます、中央下部に自分の名前をフルネームで記載します。 裏側には金額を記入する欄があれば、数字ではなく漢数字で書くのが一般的なマナーです。

厄祓いの封筒の表はなんて書きますか?

厄祓いを神社で行う場合、封筒の表書きは「初穂料」と書くのが一般的です。「御祈祷料」と書いても問題ありませんが、神社では「初穂料」がより広く使われます。

例、封筒の中央の表面に「初穂料」と記入し、その下に自分の名前を書きます。 封筒は無地の白い封筒を使い、水引の付いたし袋を使っても問題ありません。 地域によって違うため、心配な場合は神社に確認すれば安心です。

お祓い のし袋作成の具体例

お祓いの際に使用するのし袋の具体例としては、紅白の蝶結びがついた水引をご用意します。これは、繰り返し起きてよいことを意味し、厄除けや安全祈願などに適しています。

表面の上段中央には「初穂料」と記入し、その下には実施主(祈祷を受ける本人)のフルネームを書きます。また、裏側には包んだ金額を漢数字で記入することができます。例えば、5000円の場合は「金伍千円」と表記します。

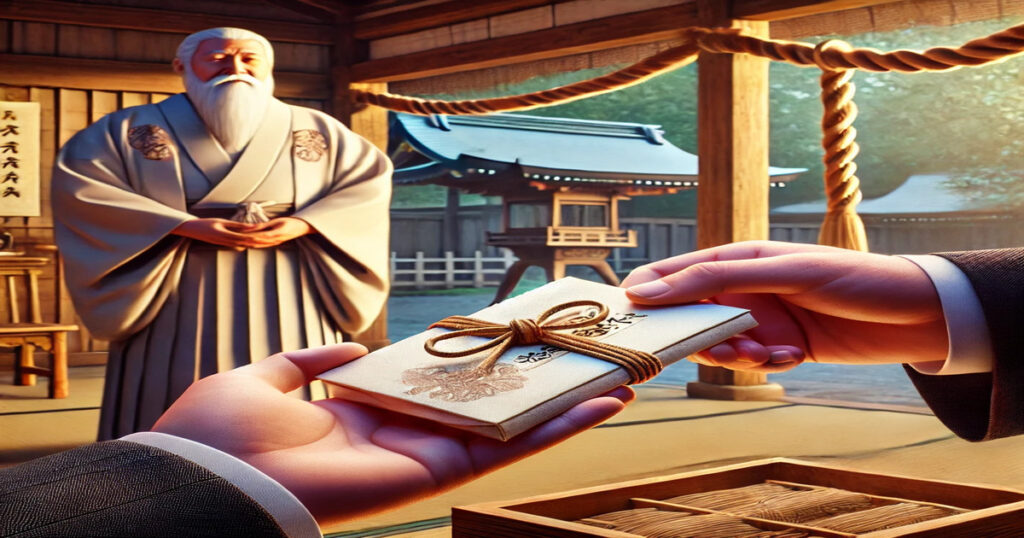

神社で祈祷してもらうとき、お金はどっちに渡しますか?

神社で祈祷を受けるときは、受付時に初穂料を渡すのが一般的なマナーです。神職が直接受け取ることは少なく、通常は社務所や祈祷窓口で受け渡します。

具体的には、祈祷を捧げる際に封筒や入った初穂料を渡し、祈祷の受付を定めます。 祈祷時に直接神職へ向かうことはあまりなく、様子を入れる場合でも丁寧に封筒などに差し出すようにしましょう。

神社のご祈祷封筒の書き方・渡し方のポイントまとめ

-

神社のご祈祷封筒には「初穂料」「玉串料」と書きます

-

表書きは濃墨で丁寧に記入する

-

名前の名前は表書き下段中央にフルネームで書く

-

初穂料の金額は裏面に漢数字で記載する

-

5000円の場合「金伍阡円」と書くのが正式

-

水引きは紅白の蝶結びを選ぶ

-

神社の祈祷料は封筒やのし袋に入れて渡すのが基本

-

封筒がない場合でも白い紙に包んでお渡しします

-

お寺は「御祈祷料」または「御布施」と書き、のし袋は使わない

-

お寺の封筒は白無地を使い、水引きは必要ない

-

お寺への祈祷料相場は5000円~1万円程度

-

厄払いに包む金額の相場は一般的に5000円~1万円

-

厄払いの表書きは「初穂料」が一般的

-

お祓いの封筒にも紅白蝶結び水引きを使う

-

ご祈祷料は神社の受付窓口(社務所)で渡すのがマナー

「初めてで勝手がわからないから失礼があったらすいません」

って伝えればいいよ。そっちの方が印象いいよ

神社やお寺の方も、そんなことわかってるし

そういう配慮してくれるから大丈夫!