現代の暮らしの中で、地域の神社やお寺との関わりが薄れてきたと感じる方は少なくありません。特に「神社 檀家」と検索する人の多くは、檀家と氏子の違いや、神社との正しい関わり方について疑問を抱いているのではないでしょうか。

神社と寺の違いはもちろんのこと、「神社の檀家とは何ですか?」という素朴な疑問や、「神社なら氏子、お寺なら何といいますか?」といった混同されやすい用語についても、正確な知識が求められます。また、「神社の氏子になるには?」や「氏子になるにはどうしたらよいのか」といった具体的な行動に関する関心も高まっています。

この記事では、神社 檀家 氏子といった言葉の正しい意味を解説しながら、「氏子とは何か」「氏子総代とは何をする人か」「氏子会費は強制ですか?」「氏子にはどんな義務がありますか?」といった、実際の関わり方についても詳しくご紹介していきます。

さらに、「神社 家柄」との関係や、「神社庁に属さない神社は?」「氏子を持たない神社は?」といった特例についても触れ、一般的な氏子制度の枠を超えた多様な形も取り上げます。加えて、「神社 氏子 町内会」との連携や、「氏子 やめる」と考える場合に知っておきたい注意点、「氏子 トラブル」が起こりやすいポイントにも言及していきます。

初めて氏子という言葉に触れる方にもわかりやすく、神社との関係を見直すきっかけとなるよう丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

-

神社と檀家・氏子の違いがわかる

-

氏子になる方法や条件が理解できる

-

氏子総代の役割や氏子の義務がわかる

-

神社庁に属さない神社の存在が理解できる

神社と檀家の違いを分かりやすく解説

氏子とは何か?神社との関係

神社の氏子になるにはどうする?

氏子総代とはどんな人?

氏子総代の役割について

氏子にはどんな義務があるのか

黒猫

黒猫神社の氏子、お寺の檀家

そこから知っていこう

神社とお寺がごちゃごちゃになったんだろうね

氏子とは何か?神社との関係

氏子とは、ある地域に住み、その土地を守っている神様「氏神(うじがみ)様」を信仰し、その神社を支える人々のことを指します。一般的に、氏子は氏神様の神社に属する地域に住んでいる住民のことを意味し、信仰の共同体の一員とされています。

この考え方は古代から続いており、もともとは血縁関係に基づいた「氏族」が、共通の祖先神を祀ることから始まりました。しかし、時代の流れとともに、血縁ではなく地縁で神様と結びつく人が増えたため、現在では「同じ地域に住んでいること」が氏子と認められる基本的な条件となっています。

氏子になると、地域の神社で行われるお祭りや清掃活動などに参加する機会が生まれます。また、神社の維持管理にも関わるため、単なる参拝者とは異なる深い関係性を築くことになります。

ただし、氏子であっても参加や寄付が強制されるわけではなく、あくまで信仰心や地域への思いによって支えられている文化です。このように、氏子は神社と地域をつなぐ大切な存在となっています。

ウィキペディア より引用

神社の氏子になるにはどうする?

神社の氏子になるためには、特別な手続きや資格が必要というわけではありません。基本的には、対象となる神社の氏子区域内に居住していれば、それだけで氏子とみなされるのが一般的です。

まず確認したいのは、自分の住んでいる場所がどの神社の氏子区域に含まれているかという点です。この情報は、地元の神社に直接尋ねるか、都道府県ごとに設置されている「神社庁」に問い合わせることで簡単に調べることができます。

地域によっては、「氏子入り」という儀式や参列を行う場合もありますが、多くの場合は該当する神社に参拝し、地域に溶け込んだ暮らしをするだけで自然と氏子の一員になります。

例えば、新しく引っ越してきた土地で、最寄りの氏神神社に参拝し「これからお世話になります」と挨拶するだけでも十分です。また、子どもが生まれた際に行う「お宮参り」も、氏子として認められる行動のひとつとされています。

ただ、地域によっては氏子になる年齢やタイミングに細かい風習が残っている場合もあるため、可能であれば事前に神社や近隣の住民に聞いておくと安心です。

氏子総代とはどんな人?

氏子総代とは、氏子の中から選ばれる代表者であり、神社の運営をサポートする役割を持つ人物です。いわば、神社と地域住民をつなぐ「リーダー」的な存在で、信頼される人が任命されることが一般的です。

神社では年間を通じて多くの祭事や行事が行われますが、これを神職だけで対応するのは非常に難しいのが現実です。そこで、氏子総代が中心となり、祭りの準備や境内の整備、寄付の取りまとめなどを行います。

地域によっては、任期制で輪番的に選ばれることもあり、神社の会則や伝統に沿って進められる場合が多いです。また、氏子総代で構成される「氏子総代会」が存在する神社もあり、そこで神社の維持に関わる議論が行われます。

一方で、氏子総代は名誉職とはいえ責任も重く、行事のたびに時間や労力を割く必要があります。そのため、近年では高齢化や担い手不足といった課題を抱えている地域も少なくありません。

こうした現状を踏まえると、氏子総代は神社の存続と地域文化の継承において、非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。

氏子総代の役割について

氏子総代は、地域の神社において氏子を代表する存在であり、神社の運営や祭事の準備などに深く関わります。氏子の中から選ばれる氏子総代は、単なる補助役ではなく、神社と地域住民をつなぐ重要なポジションです。

その主な役割としては、年中行事や祭りの計画・実施の支援、神社の境内整備、地域からの寄付金の取りまとめなどが挙げられます。例えば、例大祭などの大きな行事では、氏子総代が会議を主催し、スケジュールの確認や担当者の割り振り、警備の手配など細かい段取りを決めていきます。

また、神社によっては「氏子総代会」という組織を設けており、そこで地域の意見を集約しながら活動を進めていきます。これにより、氏神神社の運営が地域全体の協力によって支えられているという実感を得ることができます。

ただし、氏子総代には多くの時間や労力が求められることも事実です。高齢化や担い手不足により、役割を引き受けることをためらう人が増えている地域もあります。このような課題を抱える一方で、氏子総代は伝統文化の維持に欠かせない存在であることに変わりはありません。

大人のための神道大學 【神道大學】神社の氏子総代って何なの!?現役神主が解説してみた!

より引用

氏子にはどんな義務があるのか

氏子になると、自分が住んでいる地域の神社を支える役割を持つことになります。具体的には、神社の維持や神事への参加、寄付などが一般的な義務とされていますが、法律的に強制されるものではありません。

例えば、年に一度の例大祭では、神輿を担いだり、山車を引いたりといった奉仕活動が行われます。こうした祭りの準備や当日の運営も、氏子たちによって支えられていることがほとんどです。また、境内の清掃や植木の剪定など、日常的な神社の管理にも氏子の協力が求められます。

さらに、神社の本殿の修繕や神具の購入などで費用がかかる場合、氏子からの寄付(御奉賛)を募ることがあります。このときも、協力はあくまで任意であり、経済的な事情によって断ることも可能です。

とはいえ、こうした活動に参加することで、地域とのつながりが深まり、信仰心や郷土への愛着が育まれるという側面も見逃せません。

ただ、忙しさや高齢化などの理由で、氏子としての活動が難しくなる場合もあるでしょう。その際は、無理をせず、できる範囲での関わりを大切にする姿勢が求められます。

このように、氏子には「参加する自由」と「支える意思」のバランスが必要です。負担を強いられるのではなく、自主的に関わるからこそ意義があるといえるでしょう。

神社と檀家という言葉の正しい使い方

神社の檀家とはどういう意味?

寺と神社、檀家や氏子の違い

「神社なら氏子」は本当?仏教との違い

神社と町内会の関係とは

氏子を持たない神社もある?

神社と家柄のつながりについて

神社庁に属していない神社とは

神社とお寺、神道と仏教

深くて難しいね

同じ敷地にあることも多いよね

神社の檀家とはどういう意味?

「檀家(だんか)」という言葉は本来、仏教における用語であり、寺院を経済的・精神的に支える信徒のことを指します。つまり、檀家とはお寺と関係が深い存在であり、神社に対して使うのは本来の意味から外れています。

それでも「神社の檀家」という表現を耳にすることがあるのは、神社と寺の違いがあまり意識されていないことが一因と考えられます。特に日常生活で両者を混同して使う場面も多いため、「近所の神社の檀家になっていて」といった言い方がされることもあるのです。

実際には、神社に関わる人々は「氏子(うじこ)」と呼ばれ、檀家とは明確に区別されています。氏子は、その地域の守り神である氏神様を信仰し、神社の祭事や運営に協力する立場です。

このように見ていくと、「神社の檀家」という表現は誤用であるといえるでしょう。正確には「神社の氏子」と表現するのがふさわしいと言えます。

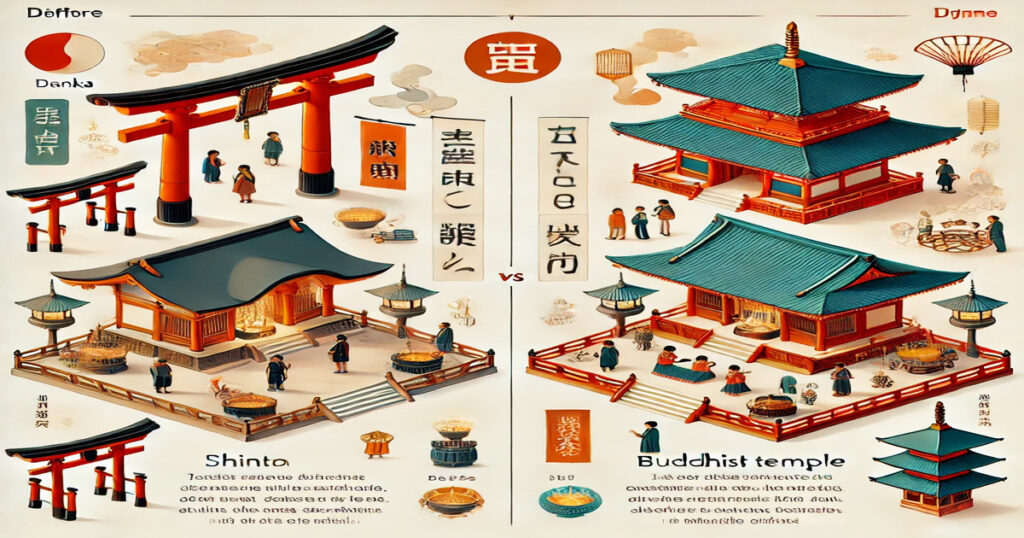

寺と神社、檀家や氏子の違い

神社とお寺は外見が似ていたり、どちらも宗教施設であることから、混同されやすい存在です。しかし、信仰の対象や活動内容には大きな違いがあります。それに伴い、「檀家」と「氏子」も異なる立場になります。

まず、寺院は仏教の施設であり、仏様を信仰の対象とします。これに対し、神社は神道に基づいた施設で、神様(氏神など)を祀ります。したがって、檀家は仏教寺院の支援者であり、葬儀・法要・お墓の管理などを通じてお寺と深く関わります。

一方の氏子は、特定の地域に住む人々がその土地の神様を信仰し、地域のお祭りや清掃活動、寄付などを通じて神社を支える役割を担います。言ってしまえば、信仰の形態も関わり方も異なるのです。

また、檀家制度は江戸時代に定着したもので、当時は「寺請制度」によってすべての家庭が寺に属することを義務付けられていました。対して、氏子はそれ以前から存在し、土地の神を祀るという信仰に基づいて形成されたものです。

このように、寺と神社、それに伴う檀家と氏子は、起源や機能がまったく違う存在であることを理解しておく必要があります。

「神社なら氏子」は本当?仏教との違い

「神社に関わるなら氏子、お寺なら檀家」と言われることがありますが、これは概ね正しい表現です。神道では地域の神様を祀る氏神信仰が根底にあり、そこに属する人々を「氏子」と呼びます。

一方で、仏教の寺院に所属し支援する人は「檀家」とされます。檀家はお布施や会費を通じて寺を支え、法事や葬儀などでもお世話になります。したがって、信仰の種類と活動の内容の両面から見て、この区別は妥当です。

ただ、現代では神社にも寄付や支援を行う機会があるため、「氏子=寄付しない」「檀家=お金を出す」というイメージで捉えると誤解を生みやすくなります。どちらの立場であっても、信仰と地域貢献の一環として金銭的な支援や奉仕が求められる場面はあるのです。

もう一つの違いは、宗教観そのものにあります。神道は八百万の神々を信仰する多神教であり、自然や土地に宿る神々への感謝を基本としています。それに対して、仏教は生死や輪廻転生、悟りを重視した教えです。

こうした背景を知っておくと、「神社なら氏子」と呼ばれる理由がよりはっきり見えてくるのではないでしょうか。

神社と町内会の関係とは

神社と町内会は、地域の暮らしに密接に関わる存在として共に機能しています。ただし、両者はまったく同じではなく、役割や目的に明確な違いがあります。

町内会は、地域の住民がより良い生活環境を築くために自主的に運営する団体です。防災活動や清掃、イベントの開催など、行政ではカバーしきれない地域課題に対応することが主な目的です。一方で、神社は神道の宗教施設であり、信仰や伝統行事の中心となります。

ただ、地域によっては町内会が神社の祭りを共催したり、氏子の取りまとめを行ったりするケースもあります。例えば、町内会が祭りの当番を決めたり、奉賛金の集金を手伝ったりすることがあります。

このような連携が生まれる背景には、神社と地域社会が共に長い歴史を歩んできたという事実があります。ただし、町内会は宗教団体ではないため、神社との関わりは必ずしも義務ではありません。住民の意思や地域の習慣によって、その関係性は大きく異なります。

神社庁に属していない神社もある?

はい、実際には氏子を持たない神社も存在します。これらは一般に「崇敬(すうけい)神社」と呼ばれ、地縁ではなく個人の信仰によって支えられている神社です。

通常の神社は、その周辺地域に住む人々が氏子となり、神社の運営や祭事を担っています。しかし、崇敬神社では特定の地域に縛られず、神様に対して強い信仰心を持つ人々が全国から参拝に訪れ、寄付やご奉納を行うことで成り立っています。

例えば、学業成就で有名な神社や、安産祈願の神社などは、参拝者の多くが氏子ではない遠方の崇敬者で構成されています。このような神社は、観光地やパワースポットとしても知られており、神社経営のスタイルも一般の氏子神社とは異なります。

ただし、崇敬神社であっても、地域住民の協力を得て管理されている例もあります。神社の運営形態は一律ではないため、「氏子がいない=地域と無関係」とは限らないことに注意が必要です。

神社と家柄のつながりについて

古くから日本には、神社に仕える「社家(しゃけ)」と呼ばれる家系が存在していました。これらの家柄は、代々神職を務めてきた家族であり、神社との深いつながりを持っています。

もともと神道は地域の信仰に根ざした宗教であり、神様に奉仕する役目は、その土地に住む有力な一族が担っていました。たとえば、古代や中世においては、同じ氏族が神社を守り、祭祀を行っていたことから、特定の家が神職を世襲する仕組みが自然と形成されていきました。

特に奈良や京都などの古社では、今でも社家の伝統が受け継がれており、家柄によって宮司職を務めるケースも見られます。ただし、明治時代に入ると、国家による神社制度の整備が進み、世襲ではなく任命制が一般的になりました。

現代では、神職になるには神道の専門教育を受け、正式な資格を取得する必要があります。したがって、家柄だけでは神職を継ぐことはできませんが、地域によっては今でも社家としての信頼が厚く、神社と家系が結びついている例もあります。

神社庁に属していない神社とは

神社庁とは、日本全国の神社を統括する「神社本庁」の地方組織で、各都道府県に設置されています。しかし、中にはこの神社庁に属していない「単立神社」や「無所属神社」と呼ばれる神社も存在します。

これらの神社は、何らかの理由で神社本庁との関係を持たず、独立した宗教法人として活動しています。独自の運営方針や信仰のスタイルを持ち、神職の任命や儀式の形式にも自由度があるのが特徴です。

例えば、地域の歴史や個別の事情から、神社庁に属するメリットよりも自主運営を優先したケースがあります。また、神社庁との考え方の違いや経済的な理由から脱退した神社もあります。

ただし、神社庁に属していないからといって、その神社の信仰が劣っているというわけではありません。多くの場合、地域住民に愛され、祭りやご祈祷なども滞りなく行われています。

一般の参拝者から見れば、神社庁に属しているかどうかは大きな違いに感じられないかもしれませんが、運営面では一定の差があるため、信仰する神社について知る上では一つのポイントとなります。

神社と檀家の違いと正しい理解のために

-

氏子とは氏神を信仰し地域神社を支える存在

-

氏子は血縁ではなく地縁に基づく地域信仰者

-

氏子になるには特別な手続きは不要

-

氏神神社に参拝すれば自然と氏子と見なされる

-

氏子総代は氏子の代表として神社運営を支える

-

氏子総代には祭事準備や寄付の取りまとめがある

-

氏子総代会では地域と神社の意見交換が行われる

-

氏子の活動には参加や寄付が含まれるが強制ではない

-

神社の檀家という表現は誤用である

-

檀家は仏教寺院を支える信徒のこと

-

氏子と檀家は信仰対象と役割が根本的に異なる

-

神道は自然神を祀り、仏教は仏を信仰する宗教である

-

神社と町内会は地域活動で連携することがある

-

崇敬神社は氏子を持たず全国の信者に支えられている

-

神社庁に属さない独立神社も存在し自主運営を行っている

氏子や檀家なる方々には頭が下がるね

使命なのか奉仕なのかどちらなんだろう?

ただ、そういう方々のおかげで成り立ってることは覚えておきたいね