神社での参拝時に「鈴を鳴らさないのは失礼なのでは?」と不安になったことはありませんか?

この記事では、神社の鈴は何のために起こるのですか?という素朴な疑問をはじめ、神社鈴の鳴らし方や神社鈴を迎えるタイミング、さらに賽銭鈴が先なのかといった基本的な参拝の順番まで、わかりやすく解説していきます。

また、神社の鈴を何と言うのか、鈴に付いている紐の正式名称である神社の鈴紐や神社 鈴緒についても紹介します。

間違えて、神社に歓迎されないサインや、神社から言われているサインのように感じる不思議があるときはどう捉えたらいいのか、神社でやってはいけないタブーは何ですか?

参拝マナーを正しく知ることで、安心して神社に足を運び、神様とご縁を丁寧に結ぶことができます。

-

鈴を鳴らさないのが失礼には見られない理由

-

鈴を鳴らす意味と正しい鳴らし方

-

鈴を鳴らすタイミングと賽銭の順序

-

神社での歓迎・否定的なサインの見分け方

神社で鈴を鳴らさないのは失礼ですか?

神社で鈴を鳴らさないのは失礼ですか?

鈴を驚かせる意味と本来の目的とは

神社の鈴は何のためにあるのですか?

神社で鈴を鳴らさないのはNGか

神社に歓迎されないサインとは?

黒猫

黒猫よく忘れる。。。

鈴が無い場所もあるよ

鳴らす意味と本来の目的とは

神社における鈴には、立体的な手続きの道具以上の深い意味があります。

古来より、鈴の音には邪気を祓い清める力があるとされてきました。

例えば、神楽の舞で巫女が使う「神楽鈴」も、神様の霊を招きたり、慰めたりする目的で鳴らされます。 神楽の中では神様とのつながりを感じる神秘的な時間の流れ、鈴の象徴として響きます。

音の出し方にも注意を払って、静かに心を込めて言うことが求められます。

鈴は何のためにあるのですか?

神社の鈴は「祓い」と「神様へのついでに」の両方の意味を持っています。

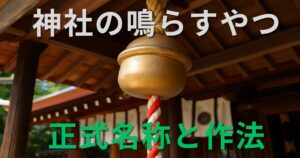

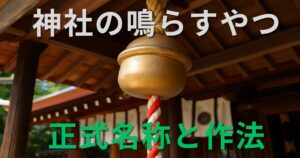

この鈴は「本坪鈴(ほんつぼすず)」と呼ばれ、殿の正面に吊り下げられているのが一般的です。 鈴の下に垂れている縄は「鈴緒(すずのお)」といい、これを慎重に軽く振ることで澄んだ音を鳴らします。 鈴の音は場の空気を整え、参拝者の気持ちも落ち着く効果があるとされています。

また、音には「霊を呼ぶ」「神様の御心を慰める」という役割もあります。これは、巫女が神楽舞で鈴を使う場面からも見て取れるように、神道に関しては音は神聖なメディアとして重視されているためです。

ただし、神社によっては鈴が設置されていない場所もあります。出雲大社などがその代表です。鈴がない神社であっても、参拝の本質が失われることはありません。鈴は暫定補助的な要素であり、参拝者の誠実な気持ちこそが最も大切にされるべき点です。

鈴を鳴らさないのはNGか

神社で鈴を鳴らさないからいけない、適当マナーになるわけではない。

一部の神社では鈴特有が設置されていない場合もあります。 また、鈴の一時的な欠点、あるいは静かにお参りしたいという理由で一方的に鳴らない人もいます。

いえ、鈴を飾ることで心を整え、邪気を引き出すという意味を持っているのは事実です。

注意したいのは、鈴を立てる際のマナーです。勢いよく何度も起こることは好ましくありません。

つまり、鈴を除けるかどうかは個人の自由ですが、例外には静かに、そして心を込めて行うことが大切です。

歓迎されないサインとは?

神社に参拝したとき、なんとなく落ち着かない、体が重く感じる、鳥居をくぐるのをためらってしまうなどの感覚を思い出したことはないのではないでしょうか。

このような兆候には、いくつかのパターンがあります。例えば、境内に出たとたんに強い眠気や頭痛を感じる、鳥居の前で体がピタリと止まる、風や音に違和感を覚えるなどです。

なお、これらが望ましい神社側の「適当」を意味しているとは限りません。 体調や気圧、精神状態など、さまざまな負担も影響します。

また、参拝の際にマナーを守っていない場合、無意識のうちに神聖な場を乱してしまっていることもあります。

とりあえず、神社は静かで清らかな場所です。 違和感を覚えたときは、一度立ち止まり、心を落ち着けて周囲の空気に意識を向けてみることが大切です。

歓迎されているサインとは?

神社を訪れた際に「なんだか心地よい」と感じたことはありませんか?その感覚は、神社から歓迎されているサインのひとつとあります。目に見える現象ではありませんが、五感や心の状態に表れることが多いため、繊細な気づきが大切です。

例えば、境内に足を踏み入れた瞬間に清々しい風が吹いたり、空気が柔らかく感じられたりすることがあります。また、境内に入ると自然と背筋が伸び、気持ちが落ち着く、深呼吸したような体感も歓迎のサインとされています。

他にも、タイミングよく鳥が鳴いたり、木々がざわめいたりするなど、自然の流れる印象的に感じられることはあります。

また、参拝後に気持ちが前向きになった、悩みが軽くなった、心がスッキリしたような感覚を得られることも、歓迎の現れの一つです。

ただし、これらのサインは人によって違うように感じます。 大切なのは、神社という場所に対して重視と感謝を持つことです。

神社で鈴を鳴らさない場合の正しい作法

神社で鈴を鳴らさない場合の正しい作法

賽銭と鈴はどちらが先なのか

神社で鈴を鳴らすタイミングの基本

神社での鈴の鳴らし方ポイントと注意点

神社の鈴の名前と由来について

神社の紐と鈴緒の違いとは

神社の鈴緒の意味と役割を知る

神社でやってはいけないタブーとは?

ガシャガシャやってるオッサンよくみる

所作?丁寧に心を込めたいね

賽銭と鈴はどちらが先なのか

神社での参拝に関して、「賽銭と鈴、どちらを先にすればいいのか?」と悩む人は意外と多いようです。

これは、鈴の音に“祓い清め”と“神様への合図”の意味があるためです。 参拝者はまず鳥居をくぐり、手水舎で手と口を清めてから拝殿へ行きます。 そして、拝殿の前で軽い一礼をした後に鈴を鳴らし、自分が来たことを神様にお知らせし、その場の邪気を祓うという流れになります。

その後、お賽銭を賽銭箱にそっと入れて、感謝の気持ちとともに祈りを捧げるのが一般的な作法です。 お賽銭は感謝や祈願の気持ちを形として示すものなので、鈴で神様に気配を伝えた後で支払うことで、より丁寧な印象になります。

ただし、神社によって作法が異なる場合や、明確に案内されていないこともあります。 そのようなときは、神社内の掲示や案内表示を確認するか、周囲の参拝者の様子を参考にしても問題はありません。

また、音を出すことに抵抗がある方や、静かに祈りたいと考えた方が鈴を鳴らさないこともあります。 その場合でも、賽銭を先に入れてから心静かに祈ることに、何の問題もありません。

このように、基本的な撤退を抑えた状況、状況や神社の雰囲気に合わせて対応する姿勢が大切です。

鈴を鳴らすタイミングの基本

神社での参拝において、鈴を鳴らすタイミングは意外と見落とされることが多いです。

この順序には意味があります。鈴の音には「祓い」の効果があるとされており、参拝者の心身を清め、神様との橋渡しとなる役割を持っています。そのため、神前に近づく直前、最も清らかな状態を整える段階で延期することが大切です。

ただし、すべての神社に鈴があるわけではありません。 また、鈴が殿を拝むとは別の場所に吊られている場合などは、無理な作法通りにしようとせず、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

一般的な流れとして覚えておくと安心ですが、一番大切なのは神様に向き合う真剣な気持ちです。

鈴の鳴らし方 ポイントと注意点

神社で鈴を鳴らす際は、音の出し方に気を配ることが大切です。

まず、鈴に垂れ下がる「鈴緒(すずのお)」を両手で軽く持ち、上下に振ります。このとき、前後に揺れても音はあまり聞こえません。

勢いよく何度も振るのは避けましょう。 振りすぎると、神様だけでなく他の訪問者にも不快感を与えてしまう可能性があります。

また、鈴緒を強く引っ張るのは危険です。経年劣化や構造の問題で破損する可能性があるため、力を入れすぎないように注意しましょう。

鈴を鳴らすことは簡潔な議事ではなく、参拝の最初の所作として大切な意味を持っています。 丁寧な気持ちを込めて、慎重に行うことで、より気持ちのよい参拝ができるようになります。

名前と由来について

神社で目にする大きな鈴には正式な名前があります。 それは「本坪鈴(ほんつぼすず)」と呼ばれるもので、拝殿の上部に吊るされているのが一般的です。 見た目は大きな真鍮や銅製の球体で、中には玉が入っており、紐を張って揺らすことで「カランカラン」と音を鳴らします。

この本坪鈴の頂上は明確には理解していませんが、古代日本の「音」に対する信仰と深い関係があります。 鈴の音は神聖なものとされ、音によって神様を呼んだり、場を清めたりする役割があるとされていました。

特に神楽の舞で使われる「神楽鈴」も、神様を迎えたり、慰めするための道具として、長い歴史の中で受け継がれてきました。

このように、本坪鈴は無償飾りではなく、神社という神聖な場所において重要な意味をもつ道具です。

紐と鈴緒の違いとは

その中で「鈴を待つための紐」として使われているものが「鈴緒(すずのお)」です。一般的に「紐」と呼ばれるものと似ているようで、実は役割も意味も違います。

鈴緒は、本坪鈴と呼ばれる大きな鈴に取り付けられ、参拝者がそれを振って音を立てるために使用します。ただの道具ではなく、「神様とのつながりを生む神具」として注目されており、その素材や形状にも意味があります。

とりあえず、「紐」という言葉はより幅広い意味で使われており、一般的な結び紐や装飾の一部として扱われることが多く、神事にわけではありません。

つまり、鈴緒は神様に祈りを届ける「祈りの通路」のような存在であり、参拝の所作の中の神様との接点となるものです。 それに対して一般的な紐は、実用性や装飾性が強く、神聖な意味はあまり含まれていません。

この違いを覚悟しておいて、参拝時の作にも自然と丁寧が生まれます。 特に鈴緒を扱うときは、神様とつながるための大切な「橋」であることを意識し、そっと静かに扱いましょう。

鈴緒の意味と役割を知る

神社で拝殿の前に吊り下がっている一時縄のようなもの、それが「鈴緒(すずのお)」です。これは見た目が印象的なだけでなく、重要な意味と役割を持った神具です。

鈴緒は、鈴を迎えるために参拝者が手に縄で、本坪鈴と呼ばれる鈴に大きな結び付けられています。

また、鈴緒には「神様との縁を結ぶ」という象徴的な意味も込められています。 素材に使われることの多い精麻(せいま)は古くから神聖視されており、穢れを守る力があると考えられてきました。

使い方としては、鈴緒を必要以上に強く引っ張ったり、乱暴に揺れたりしないように注意が必要です。 丁寧に両手で持ち、静かに上下に揺れる事で、鈴本来の清らかな響き渡ります。

このように、鈴緒には見た目以上の意味があり、正しく扱うことでより心のこもった対話に繋がっていきます。

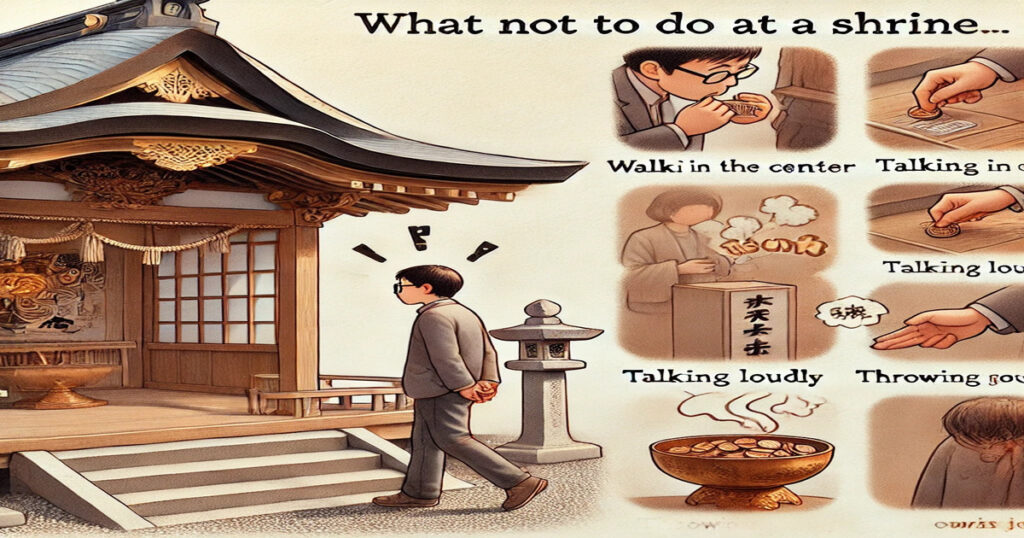

やってはいけないタブーとは?

神社は神聖な場所であり、きちんと参拝することが何よりも大切です。 そのため、無意識のうちにやってしまいがちな行動の中にも、避けるべき「タブー」がいくつか存在します。

まず注意したいのは、参道中央を歩くことです「せいちゅう、一礼参道の途中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされています。 参拝者は右端または左端を静かに歩くのが礼儀です。 特に鳥居をくぐるときは、軽く一礼してから端を通るようにしましょう。

次に、大声での会話やふざけた行動や神社は静けさの中で心を落ち着ける場所。 友人や家族と来る場合でも、境内では言葉を慎み、それなりの態度で過ごすことが求められます。

また、写真撮影のマナー本殿や神事、神職のが。行為とされいる場合は、周囲がその場合よろしいようにしましょう本殿や神事、神職の方などを撮影するのは避けるべき行為とされている神社も多く、無断でカメラを向けることは不敬にあたる可能性があります。

そして、意外と知られていないのがお賽銭の投げ入れ方て乱暴態度の。勢い良く投げるのは控えるべきとされ、静かに滑らせるように支払うのが丁寧とされています。 賽銭は願いの「対価」ではなく、感謝を形にしたもの。

さらに、飲食や喫煙もタブーです。も。屋外でも、境内での飲み食いや煙草は神域を汚染する行為とされ、他の訪問者にも不快な思いを与えてしまう可能性があります。

このように、神社でのタブーは「ルールだから守る」のではなく、神様への優先と優先への配慮から自然と生まれるものです。

神社で鈴を鳴らさないのは失礼ですか?知っておきたいポイントまとめ

-

鈴の音には邪気を祓い、心を整える意味がある

-

鈴は神様に参拝を知らせるための合図でもある

-

鈴を鳴らさなくても参拝としては問題ない

-

鈴が置かれていない神社もあるので気をつけすぎなくてよい

-

静かに祈りたい人は鈴を鳴らさない選択もできる

-

鳴らすときは丁寧に、音を意識して扱うのがマナー

-

鈴を何度も強く鳴らすのは好ましくない

-

拝殿に着いたら一礼→鈴→賽銭→お参りが基本

-

鈴につながる縄は「鈴緒」と呼ばれ、神聖な意味を持つ

-

鈴緒は神様とご縁を結ぶ象徴でもある

-

神社に来て重さや不安を感じたら無理に進まなくてよい

-

清々しさや安心感があるときは歓迎されているサイン

-

参道は真ん中を避け、端を静かに歩くのが礼儀

-

境内では静かに過ごし、大声やふざけた態度は控える

-

一番大事なことは作法よりも大事な心で参拝すること

作法より心!

落ち着いた佇まいで行いたいね